安娜和赤腳的托爾斯泰/李黎

我想像一百年前在那間俄國小車站裡,依然抱著無限遺憾的老托爾斯泰,在彌留之際,會不會覺察一縷安娜的芳魂,正用著溫柔悲憫的眼光撫慰他,勸他放下、安息?人世間的種種不完美,成就了藝術的完美……

也許是舊俄文學作品給我的錯覺吧,想像中的俄羅斯,應該是冰天雪地的北國。可是我終於去到的時候卻是夏天,六月的莫斯科比我住的加州還要炎熱,走在烈日曝曬下熱鬧喧囂的紅場,恍惚覺得走錯地方了。直到看見像是童話書裡才有的「洋蔥頭」大教堂,和美術館裡嚮往多年的藝術作品,才確定絕對沒有錯──這裡是俄羅斯,文學的、藝術的、音樂的,俄羅斯。

莫斯科特列提亞可夫美術館的舊館,從那也帶著童書小屋趣味的外貌,真看不出館內面積的廣大和驚人的豐富收藏。據說此館展品中最受歡迎的一幅肖像畫是〈陌生女郎〉:一位坐在敞篷馬車上的黑髮佳麗,穿著皮領大衣、戴著羽飾絨帽,眼簾微垂,殷紅的唇角帶著似有若無的笑意,優雅華貴中有一絲神祕。二十多年前,我在日本札幌美術館看到遠從俄國借來展覽的她,當下直覺就認定她是托爾斯泰筆下的安娜‧卡列寧娜。雖然是小說虛構人物,但從第一次讀到,心裡總把她當成真人,而〈陌生女郎〉就是我心目中安娜的肖像了。這次走進美術館那間畫廊,以為可以在她的家鄉重逢,卻見一張布告寫道:「〈陌生女郎〉出借到日本了」。竟然這麼巧──這麼不巧,她又去了日本!

但我並不失望。那裡有我最喜歡的俄國畫家列維坦(Isaac Levitan, 1860-1900)的許多作品,全在一間畫廊裡,簡直是一場盛宴。何況,此行最大的驚喜是巧逢這家美術館新館的列賓(Ilya Repin, 1844-1930)特展,為期僅五個月,竟然就給我遇上了。但凡列賓的重要作品幾乎都收集齊全了,除了〈恐怖伊凡和他的兒子〉,那幅逼真得血淋淋的油畫,去年又遭到破壞,還在修復中。我在聖彼得堡錯過觀賞「國家美術館」,幸運的是那裡的列賓作品也都為這次特展搬過來了 。

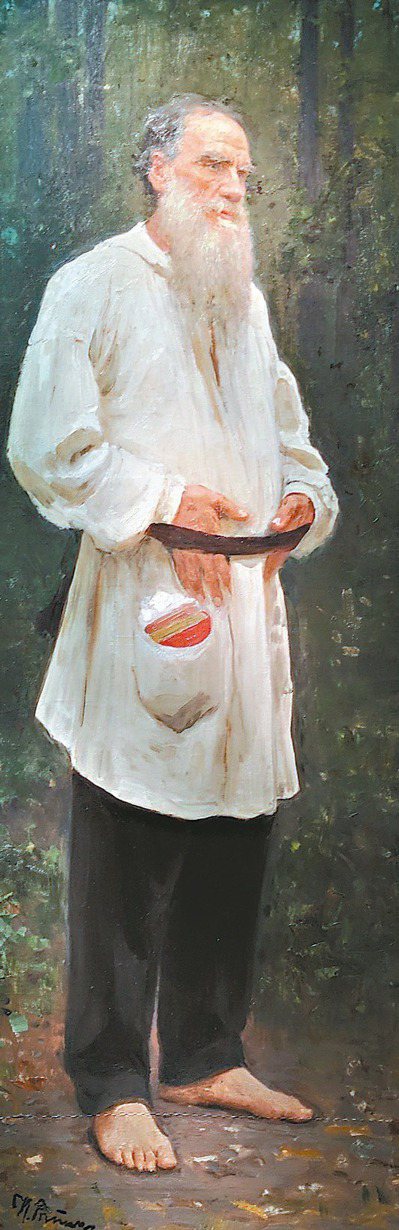

列賓特展足足占了兩層樓,除了油畫還有素描作品。主樓裡有那些膾炙人口的名作:宗教的、歷史的、社會群像的;面對那些氣勢非凡的巨大原件,令我驚嘆到為之屏息。下一層樓則全是人物肖像。列賓為好友托爾斯泰畫的大幅肖像幾乎都齊全了,其中最吸引我的是1901年那幅:兩米高的大畫,人物足有真人大小;七十三歲的托翁,大鬍子已經全白,側身蹙眉凝視前方若有所思,穿著簡樸的白衣黑褲,雙手掖在腰帶底下,右手下方的口袋裡擱著兩本小書。最引人矚目的是他光著一雙腳,穩穩踩在泥土地上,背後隱約的小樹林子,想必是他寫出《戰爭與和平》和《安娜·卡列寧娜》的那座莊園。據說他的妻子極不喜歡這幅畫像──太不符合他的貴族和文豪的形象了。但那正是他努力要認同的素樸平民的形象,而畫家好友列賓也忠實地畫出來了。列賓對從事艱苦勞役者的同情與關懷,在他的名畫〈伏爾加河上的縴夫〉裡表達得震撼人心。列賓果然是托爾斯泰的知音,沒有比這幅更能顯現出那個懷抱改變社會制度的理想主義,並且身體力行的作家。

看著畫像,不能不想到他筆下的安娜‧卡列寧娜,那個比真人更真實的女子。她之所以真實,是因為作家超越了性別視野、道德約束和當時的世俗規範,用了理解和悲憫,來寫出一個女子為愛情而奮不顧身的悲劇。一個十九世紀的男性,竟能用他的一支筆生出這樣一個文字的女兒,跨越時空,一百多年來她還是活生生的撼動著人心。

正是因為她,我便想乘坐一趟莫斯科和聖彼得堡之間的火車──俄羅斯的第一條鐵路。這一路的火車之旅對安娜有著最重大的象徵意義:在這裡她第一次見到一生的至愛。在這之前,她從未體會過「愛情」,在家族安排的婚姻裡,她對於比自己年長二十歲的丈夫只是盡一個妻子的義務;她唯一的摯愛就是兒子,但那是不同的愛。然後,在暴風雪的小站,她生平第一次聽到令她驚心動魄的愛情表白,那股摧枯拉朽的狂暴力量就像那場暴風雪,把她的身心都捲了進去。然而付出的代價竟是那樣巨大,不但捲走她的一切,甚至要了她的命。最後,在莫斯科車站,她以殉道的決絕殉情……

本來還有些擔心不能去聖彼得堡──在美國申請俄國簽證時,舊金山的簽證代辦處竟然只允許我停留在莫斯科城裡,因為邀請函上只寫了莫斯科。我想跑遠些,在申請表裡填上「莫斯科地區」都被打回票,代辦處的俄國女士鐵面無私地要我多付她四十美元替我刪除「地區」兩字。可是到了莫斯科再買去聖彼得堡的火車票竟然毫無問題,原來「只允許在莫斯科城」的行動限制不過是擾人的虛文,就像他們極其繁瑣的簽證申請手續一樣,似乎只為著向外人展示舊日的官僚威權 。

聖彼得堡的地理位置比莫斯科更偏北,六月的聖彼得堡之夜幾乎是「白夜」,就像日本俳句形容的:「夏日之夜,有如苦竹;竹細節密,頃刻之間,隨即天明」。夏天在近乎白夜的北國,人自然就睡得少了。

莫斯科和聖彼得堡之間的火車,從前安娜的年代要坐上一夜,今天乘高鐵只需三個半小時。(不過比起中國高鐵的三百多公里時速和密集的鐵路網,時速二百公里不到的寥寥幾條俄國高鐵還是有待急起直追。)天氣稱得上是風和日麗,一路上多半是俄羅斯夏日綠油油的田野,卻不見一個在耕作的莊稼人的身影。印象中安娜的火車之旅好像都在冬天,尤其是弗隆斯基追隨她回聖彼得堡,在中途小站出現,向她表白愛慕之情,正是在暴風雪的車站月台。那一段的描述令人難忘:

「暴風雪在火車車輪之間、在柱子周圍、在車站轉角呼嘯著,衝擊著。火車、柱子、人們和一切看得出來的東西半邊都蓋滿雪,而且越蓋越厚。」

心煩意亂下車透氣的安娜,在風雪的夜間車站燈火闌珊處,看到一個穿軍服的男子走近她身邊。正要回到車廂的她轉首,認出了弗隆斯基的臉孔──她一路上心神恍惚著思念的人。他們相遇在莫斯科時,她已隱隱感覺到一場難以描述的風暴將要來襲,於是匆匆乘上回聖彼得堡的火車。但她終究沒有能夠逃離。而此刻她的驚喜就已經將她的心帶上那條不歸之路……書裡這樣寫他們看似簡單的對話:

「我沒想到你也來了。你為了什麼來?」她說,鬆開她那隻抓牢車門柱的手。壓抑不住的欣喜和渴望閃耀在她臉上。

「我為了什麼來?」他重複她的話,直視她的眼裡。「妳知道的,妳在哪兒,我就來到哪兒。」他說。

弗隆斯基接下去的那句話,可以翻譯成「我沒有別的辦法」、「我控制不了自己」、「我情不自禁」……

「在這一瞬間,風好像征服了一切障礙,把積雪從車頂上吹下來,使吹落的鐵片發出鏗鏘聲,火車頭深沉的汽笛在前面淒婉憂鬱地鳴叫著。暴風雪的一切恐怖景象在她現在看來似乎更顯得壯麗了。」

安娜對愛情的渴望被喚醒了,同時也開始了她無可避免的悲劇。

當然,最可悲而令人嘆惋的,還是這名追求心靈的解放和愛情而奮不顧身的女子,在那個時代、那個社會,為了與愛人一起,不僅被迫離開她唯一的兒子,還遭到社交圈和朋友的排斥放逐。也就是說,她失去了全部的身分和認同價值。為了追尋自我卻失去了自我,這是多麼殘酷的諷刺。一旦她不再是一個男人的妻子,她就什麼也不是了;走出了牢籠般的婚姻卻並不代表得到了自由,反而是失去一切、從裡到外。她以為至少得到了愛情,可是沒想到到了最後,這個一無所有只剩下愛情的女子,竟活在時時刻刻恐懼失去愛情的地獄裡。一個一無所有的女人不再能夠擁有或決定任何事,除了那個最終的抉擇:結束的方式。

於是,出軌的女子選擇了臥軌。

現代的莫斯科的火車站沒有記憶,她的血早已深深沉埋在鐵軌之下的地底之下。但全世界的圖書館裡都有安娜的故事;一百多年了,她的形象依然鮮明如昨。

而美術館裡有托爾斯泰,光著腳,穩穩的站在土地上,那隻執筆的手掖在腰帶底下,指尖幾乎觸及口袋裡的書本。

離開莫斯科之前的一天,我去「新聖女公墓」看雕塑──那座著名的墓園裡埋葬著曾經叱吒風雲的大人物,更有文學家、藝術家、舞者和演員;那裡的許多墓碑雕塑是一流的藝術品,展示墓主的生平與成就,別具匠心的設計比比皆是。1967年蘇聯拍攝的電影裡扮演安娜‧卡列寧娜的女明星莎莫伊洛娃(Tatiana Samoilova)也長眠在那裡。安娜·卡列寧娜的故事在俄國和歐美被無數次搬上銀幕,從20和30年代葛麗泰嘉寶的兩度飾演,40年代英國的費雯麗、90年代法國的蘇菲瑪索,到21世紀奈特麗(Keira Knightley)的舞台劇版……加上各種長長的連續劇版,俄國和英語版本的安娜被許多明星演繹出來;但莎莫伊洛娃1967年扮演的安娜特別深入人心,她的墓碑上的遺照就是飾演安娜的劇照。她生於1934年5月4日,卒於2014年5月4日,整整八十歲一天不多一天不少。

其實小說裡除了安娜還有同等重要的另一個角色:托爾斯泰在書中創造了一個半自傳的人物,列文。在列文的身上,他寄託了自己對當時的社會、對哲學和宗教的思考和探索。舊俄時代極其不公平的社會制度、勞苦的農民和富裕地主之間尖銳的矛盾,讓許多有良心的地主階級懷著負罪的心情,思考改變這種極度不平等的現狀。有良知的貴族心中不安,通過文學、通過藝術,呼籲改變、尋找答案,甚至冒著被沙皇政府流放的危險。赤腳的托爾斯泰,通過筆下的列文訴說自心的矛盾與自責;晚年益發身體力行,苦行禁慾,發散家產,就是為著自己的良心與心靈的救贖。他在晚年的長篇《復活》中也闡述了這份省思、批判與救贖的理念。最後,八十二高齡的老人想捨棄一切家產財富「裸捐」,包括捐出著作版權,他認為自己的作品是「屬於俄羅斯人民的」。妻子索菲亞卻無法同意——她十八歲就嫁給他,生了十三個子女,謄抄他浩瀚巨作的手稿,完全為他而活;她知道丈夫這樣做無異於傾家蕩產,讓一大家子陷入生活困境,據說氣得想投河自盡。糾結無奈的老托翁毅然離開他的妻子和莊園,帶著一個女兒和醫生出走,最後病逝在一個小火車站──似乎是冥冥中的安排,他的生命也結束在一個火車站。

火車奔馳在夏日的俄羅斯土地上,這條一百七十年前興建的鐵路靠的正是無數農奴的苦役,這片田野也曾經有無數農奴耕作其上;我想像著至死還在受著良知和未遂的理念折磨的文豪,一個理想家、夢想家,面對那個窮一己之力無法改變的國家,連他那巨河般的文字也無力改變的世界……後來他的國家和世界的翻天覆地,他卻沒有來得及目睹──經歷了革命、戰爭、饑饉和圍堵,一個巨大的邦聯成為世界強權,卻在將近七十年後,在另一波歷史洪流中解體。

我來到這個依然廣袤的北國時,距離邦聯解體已將近三十年了;街頭不再有解體初期排隊買麵包的困窘景象,但也不再是世界第二強了。除了太空和軍事,當年的「老大哥」的基礎建設和科研已經被新崛起的強國超越。紅場近旁有許多歐美名牌精品店,但大學教授的平均月薪只有七百美元,買不起一個中檔的名牌包。東正教大教堂的圓頂依然金碧輝煌美輪美奐,前面卻總有捧著聖像跪求施捨的乞丐。我原先想像中的紅場,是二十世紀冷戰年代莊嚴宏偉而空闊的廣場,但目睹的卻是一片搭滿了商品活動帳篷的擁擠雜亂的大市場;摩肩接踵舉著手機爭相拍照的遊客,聲勢浩大地說著我的母語……幸好周圍的建築沒有變,那些壯觀又瑰麗的教堂、尖塔、宮殿、鐘樓,見證著一段曾經無比璀璨,卻又殘酷而悲傷的歷史。

我想像一百年前在那間俄國小車站裡,依然抱著無限遺憾的老托爾斯泰,在彌留之際,會不會覺察一縷安娜的芳魂,正用著溫柔悲憫的眼光撫慰他,勸他放下、安息?

人世間的種種不完美,成就了藝術的完美。【2019-08-25 00:07聯合報 李黎】