【翰墨知交情】巧借君翁雲山圖(下)/莊靈

記得父親對於收藏古書畫曾有這樣的看法,欣賞書畫只看好壞足矣,但是如欲收藏則必先確定真偽;如此款識印鑑便相當重要了。可見父親當年對於好友間贈畫,只從純粹欣賞的角度出發,至於是否有款印,是並不在意的……

41年8月16日:「昨晚看黃君璧作畫,睡得又很晚。從去年傍觀此公作畫,至今年對他作品相當熟諳;知此公變化比大千少,唯今年他的作品確比去歲為高。人有進步即為難得,何況他已成名;唯對舊文學似有不足,而對國畫源流似亦有模糊處,不知他上課教學如何?」

41年8月25日:「退組後孔(德成)邀去招待所打詩牌,今天共六人同戲,所打為七言一句;吾所成句云『壯懷書劍兩堪哀』,孔句云『岸柳殘霜曉角寒』,眾人皆擊節稱賞。此外,勞(榦)楊(少白——聯管處同仁)黃(君璧)高(鴻縉)皆無驚人之句。晚飯後黃(君璧)開始作畫,允為吾作小冊頁四幅。今天來觀畫者多,黃氏大高興,乃將上周所作及返台北所作畫共三十餘幅,出付眾觀賞,並一一題款贈送;致三十幅不夠分配,又臨時寫繪至十二時。」

41年8月26日:「黃公所作畫每幅在台北可售千元,彼自道也。」

41年8月27日:「黃先生作畫所用台灣產日式紙用罄,問吾有無佳紙?想起初來時曾得兩捲真日本紙,取出示黃,果云甚佳;當請為作〈白門懷舊圖〉並截留餘紙與黃,遂又作兩幅。一為仿馬遠秋江漁舟,一為巴船出峽;兩圖黃公均甚得意,有欲得者堅不付與。看畫飲茶吸菸到十二時歸家,家人盡睡,反不能眠。」

41年8月28日:「黃先生早起也作畫,此公之勤勉真使人敬佩。今天看西庫之四庫(按:應指四庫全書),而黃(君璧)則在中博看該組所藏夏禹玉(按:即宋代山水畫名家夏圭)溪山清遠卷,看後當場表演臨寫。此圖大千與君璧均讚不絕口,不但認為真,而且高於長江萬里(圖卷);我獨不以為然,不但不好而且不真。黃公臨仿亦不見佳。」

41年9月10日:「與黃君璧訪遊土城火焰山九十九尖,並到土城看進山鐵索橋;遇風景優美處,黃便坐下速寫畫稿,同行譚(旦囧)則照相。二時許自土城搭車返抵霧峰,再步行返回北溝,腳腿均覺吃力;唯黃公仍能步行如飛,一人當先毫不在乎。此公年過五十,身體則比我壯健多矣!」

41年9月11日:「夜晚看黃先生作畫,今夜作雲山圖一幅,頗有房山(按:即元代山水畫名家高克恭)意味,不禁擊節稱讚,當作詩一絕;心想也許因我讚賞而見贈,誰知讚之不絕,居然不贈,未免大失所望。」

41年9月12日:「早起為高曉梅(去尋)書小幅一幀,寫馬致遠枯藤老樹昏鴉小令一闕,尚好。去招待所,見君璧又在作畫,遂將昨夜所繪雲山圖借來;再不索借,少刻便捲藏祕不示人矣!」

無款雲山圖與大師競技

筆者之前整理父親遺下的知交間互贈翰墨,在題有「師友碎金」四字瘦金書的紙夾中,發現一張有山、雲、溪、岸,還有一艘小舟的嶺南畫風水墨小幅;全畫線條簡明筆法流暢,尤其以熟練筆觸快速渲染出群山向陽坡面及山麓間氳氤雲氣,再抅以纖纖一葉扁舟上舟子揚帆順溪下行,將全畫點出生動人氣,確屬上乘之作;然畫中無一字款識,也無任何鈐印,推想即為父親41年9月12日日記中所記「借」自君翁者(圖四)。儘管此畫以前看過,但印象不深;今讀父親日記,才知此畫出自君翁,也才知當日老友相互往來間,還有這般精采妙事。

記得父親對於收藏古書畫曾有這樣的看法,欣賞書畫只看好壞足矣,但是如欲收藏則必先確定真偽;如此款識印鑑便相當重要了。(按:父親61年10月1日日記中有這樣一段話:「我對署名向不重視,藏有黃君璧、劉峨士諸人字畫,均未署名。」)可見父親當年對於好友間贈畫,只從純粹欣賞的角度出發,至於是否有款印,是並不在意的。

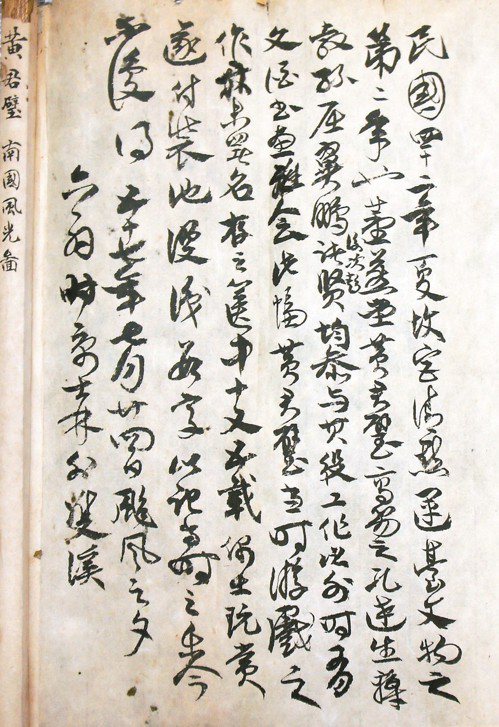

筆者家中還有一張被父親題名為「南國風光圖」的立軸,畫面中一幢小瓦房隱處叢山間,四周則為香蕉、木瓜和檳榔樹所環繞,氣氛清幽安詳;頗似在描繪「洞天山堂」環境。全畫亦無一字一印,但也是黃君翁繪贈給父親的輕鬆之作(圖五之一);由於它在已嫌陳舊的畫軸外面,還有父親於五十七年(1968)補題的一段文字,現抄錄於下:

「民國四十二年夏,故宮清點運台文物之第二年也;董彥堂(作賓)、黃君璧、高笏之(鴻縉)、孔達生(德成)、蔣榖孫、屈翼鵬(萬里)、謝次彭(壽康)諸賢均參與其役。工作之外,時有文酒書畫雅會,此幅黃君璧當時遊戲之作,亦未署名;存之篋中一十五載,偶出玩賞,遂付裝池;漫識數字以記當時之樂,今不復得。 五十七年七月廿四日颱風之夕 六一翁時寓士林外雙溪。」(圖五之二)

●

1955年父親受教育部之聘,與錢穆、毛子水、凌鴻勛、黃君璧、潘重規諸先生同組中華民國教育代表團訪問日本,與君璧先生又成同伴。(按:當時團長為錢穆先生)。那次訪日正巧大千先生還在東京,而溥心畬先生也剛從韓國來到日本,於是在我駐日使節和熱心僑領的安排之下,父親和名聞遐邇的國畫渡海三家,便在東京有了一次難得的宴飲聚會。

筆者於1965年起在台視擔任攝影記者,因採訪關係,後來也和君翁相當熟悉。記憶中有兩件事一直深印腦海;一件是民國四十一、二年間,當我還是初中學生時,有一次君璧先生為答謝北溝故宮同仁點查期間的辛勞,在台中某飯店(按:可能是「沁園春」)請吃飯,筆者當時也和父親同去。飯後出門結帳時,我看到君璧先生從他西裝上衣的貼身口袋裡掏出一落厚厚的簇新紅色現鈔(按:可能是十元面值的鈔票)準備付帳,讓我大感驚異;因為從小到大,筆者還從未見過一個竟然能一下子就從衣袋裡掏出那麼多錢來的人,可見當時的名畫家黃君翁,果然與眾不同。

還有一次便是70年代以後,我在台視新聞部和主跑傳統藝文的記者范葵兄,專程到台北挹翠山莊去拍攝白雲堂主人黃君璧先生和他的畫作。那一次君翁除了當場揮毫,為我們的拍攝工作畫了一張他最拿手的瀑布山水(圖六)之外,還在范葵的慫恿下,答應為筆者的一卷已有多位國內名家筆跡(包括大千先生)的手卷「時賢集珍」上加繪一作。一段時間之後,筆者收到那件上面已有君翁作品的手卷;只見就在大千先生作品「芍藥」的旁邊,君翁十分用心地畫了一幅「朱竹素梅」,令我喜出望外。難得見到張、黃兩位大師能在同卷上競技,真可謂珠璧輝映,美不勝收。(圖七)

每當筆者展讀父親多年前為我置備的這個手卷,當年他與黃君翁、大千伯,還有多位藝壇耆宿,他們彼此之間以友情翰墨推誠相交、暢懷無已的那種動人光景,剎那間似乎又一一浮現眼前。(下)【2019-01-14 00:34聯合報】