孔老師的兩件墨寶/吳宏一

孔德成老師是孔子第七十七代的嫡系後裔,我在台大中文系念書時,系裡的師生習慣稱他為「孔聖人」。聖人自非常人,所以我在碩士班畢業以前,雖然知道他在系裡開課,卻從未選修過。一則覺得聖人道貌岸然,不可親近;二則聽說他上課常請假,教學不認真,只會正課後請學生吃飯喝酒,因此對他一直敬而遠之。民國五十八年九月,我進了博士班,註冊未久,當時中文系主任屈萬里老師嚴禁研究生在外兼課,我雖然需要多賺些錢幫助弟妹升學,也只好辭退了醒吾商專講師的聘約,專心在台大讀書。想不到屈老師隨即安排我參加東亞學會專款補助、由孔老師執行的「儀禮復原研究小組」,每個月可以多領數千元的生活津貼,後來還兼任講師,教一班大一國文,使我仍舊可以幫助父母、照顧弟妹。據鄭騫老師事後告訴我,那是臺靜農老師、戴君仁老師和屈老師、孔老師一起商量決定的,希望我能專心讀書,心無旁騖。就為這樣,我開始接觸孔老師。

第一次到第五研究室拜見孔老師,只見他嘴含菸斗,望之儼然,雖然面帶微笑,依然神聖無比;只聽他說要我先旁聽他講授的兩門課《三禮研究:儀禮》和《全文選讀》,然後才決定研究專題。我唯唯否否之餘,即行告退。

開始上課之後,才逐漸認識孔老師。聽課的學生不多,主要是中文系和考古系的研究生。大概十人上下。上課的地點都在中文系第五研究室;上課的時間都在下午三至五時。傳聞中說他上課常請假,錯了;說他教學不認真,也錯了。每次上課前,他都提早到第五研究室等學生來,叼著菸斗抽雪茄,一派從容。上課時,逐字逐句講解,非常詳細認真,從來不說閒話跑野馬。有些古籍經典,可以倒背如流。有時講得興高采烈,還會延遲下課。他那時候講《儀禮》先從〈鄉飲酒禮〉講起,怕有的學生不懂,還請助教張光裕來做「揖」、「讓」等等的儀節動作;講金文,不但說「文」解「字」,而且還提示各種鐘鼎彝器圖表,說明它們的形狀特徵、來歷背景以及文獻價值等等。我本來只對詩詞純文學有興趣,例如碩士論文寫的是《常州派詞學研究》,預定寫的博士論文題目是《清代詩學研究》,從此才開拓胸襟,放大眼界;開始對文學取其廣義而棄其藩籬,認為文學和其他的各種學科都可相通而不必相斥。如果說我後來對三禮和古文字略有認識,不能不歸功於孔老師這一兩年間的教導。

至於傳聞中說孔老師下課後請學生吃飯喝酒,那是確有其事。每次下課後,因為都已接近晚飯時間,孔老師幾乎都會請上課的同學一起到西門町附近的會賓樓晚餐。會賓樓上上下下,對孔老師都極客氣,有一位女侍應林小姐,特別殷勤,最會察言觀色,也最得孔老師歡喜。有時候趁著大家酒酣之際,會來向孔老師撒嬌求字。通常求不到的,但也總會識趣含笑而去。只有一次,孔老師不置可否,林小姐立刻命人端桌備筆,磨墨鋪紙。說來慚愧,孔老師送我的第一件墨寶,竟然是我在這樣的情況下,無意間得到的。

孔老師生於聖人之家,從小養尊處優,雖然遭逢戰亂,身經流離,但總不免有些「貴氣」。他在一般的場合,講求禮數,望之儼然,真的令人覺得不可親近,但在私底下與朋友學生相處時,卻判若二人,即之也溫。有時甚至笑謔戲言,沒有禁忌。我旁聽他的課時,他偶爾會在講課中間突然問我一些問題,大概想知道我有沒有認真聽講;偶爾會在休息聊天時問我對清代詩詞的一些看法,例如為什麼碩士論文會研究常州詞派,博士論文要如何研究清代詩學,等等,令我印象深刻的是,他有好幾次問我對《紅樓夢》、王漁洋〈秋柳詩〉和汪辟疆〈光宣詩壇點將錄〉的意見。每次在我回答時,他卻總是默默的聽,不說一句話。這是他在學校裡比較肅穆的一面。在會賓樓餐廳時,則又展現他風趣自然的另一面。他會跟同學開玩笑,跟林小姐講無傷大雅的「葷話」,偶爾也會鬧鬧脾氣。記得第一次上會賓樓,席分兩桌,他要聽課的學生一一向他敬酒。我因不喜酒,坐另一桌,依次向他敬酒時,他卻對我說:「等下再來。」過了一陣子,我再端杯越桌向他敬酒,他仍然說:「等下再來。」我覺得有傷自尊,就回桌坐下不再敬他酒了。又過了一陣子,孔老師揚聲:「誰還沒來敬酒?」大家面面相覷,我也置之不理。結果怎麼樣?沒有怎麼樣。孔老師依然呵呵笑著喝酒,一切依舊。

孔老師在會賓樓送我墨寶的那天晚上,學期即將結束,師生同學,合坐一桌,忘了談論什麼話題,只記得大家都開懷暢飲,其樂融融。林小姐在大家酒醉飯飽之際,忽然出現,半是撒嬌,半是哀求,說是為某某人請孔老師賜字。孔老師只是呵呵笑著沒說話,林小姐卻察言觀色,馬上叫人準備文房四寶,奇怪的是孔老師也就欣然現場揮毫,一氣呵成,寫了一幅字交給林小姐。隨著孔老師又自動寫第二幅字,大家圍攏著看,寫的是:

翠柏寒雲拱畫樓,鼓聲催斷故宮秋。

寫來一段蒼涼意,夢入秦淮說舊遊。

他揮筆的時候,每寫一個字,大家就念一個字,可是因為寫的是行草,又是詩,很多人就念不下去了。我念完,說這是金陵懷古的七言絕句,只不知道作者是誰。這時候,林小姐和一些同學都爭著說:「老師送我!送我!」只見老師落款寫「庚戌大暑夜,酒後為宏一錄舊作」,然後署名,就擱筆不寫了。我才知道這是孔老師自己的「舊作」。然後我在大家叫我「請客」聲中,收下了孔老師送我的第一件墨寶。

孔老師送我第一件墨寶的時間,是庚戌年,即民國五十九年,西元一九七○年。寫的是他自己的詩作。送我的第二件墨寶,寫的是清代詩人張問陶贈高鶚的一首七律,時間是辛酉年,即民國七十年,西元一九八一年。前後相去十年多,相同的是,它們都不是我求來的,而是孔老師主動送我。孔老師的墨寶非常珍貴,大家求之不得,為什麼孔老師反而會主動送我呢?我百思不得其解,以下是我的推測。這牽涉到我對孔老師性情為人的了解,和對早年台大求學期間一些師友的懷念。

上文說過,民國五十八年九月,我進入台大博士班,肄業期間,因為父親生意失敗,一直沒有起色,我身為長子,必須肩負部分家計,照顧弟妹,因此鬱鬱寡歡。雖然如此,我不叫苦,也不喊窮,只靠微薄的研究補助和稿費維持生活,而把全副精神寄託於讀書寫作之中。偶爾會把鬱悶的心情藉寫些舊詩詞抒發出來。那時候修讀臺老師的「中國小說研究專題」,對《紅樓夢》特別有興趣,也自以為有些心得。因此當助教柯慶明找他的一些同學好友成立讀書會,邀我去演講時,我即以〈紅樓夢的傳統性、對照性、隱喻性和悲劇性〉為題,做了學術報告。想不到一次講不完,延長講了兩三次;更想不到聽講的人越來越多,不但系裡專攻小說的樂蘅軍先生來了,連人事室的張景樵先生和徐先生也來旁聽。張先生是《聊齋志異》專家,徐先生是《紅樓夢》版本專家。他們雖是行政人員,但對若干古典小說都有專精的研究。他們聽了以後,都表示很有興趣。尤其是山東鄉音頗重的張先生,特地邀我到他溫州街的宿舍,長談兩次,交換對清代小說和王漁洋等詩詞名家的看法。我還給他看了我寫的幾首舊詩詞。第二次去,他告訴我,他幾天前和同鄉孔聖人一起吃了飯,談起我。這是孔老師送我第一件墨寶之前不久的事。所以我以為孔老師送我「夢入秦淮說舊遊」那首詩,應該與此有關。

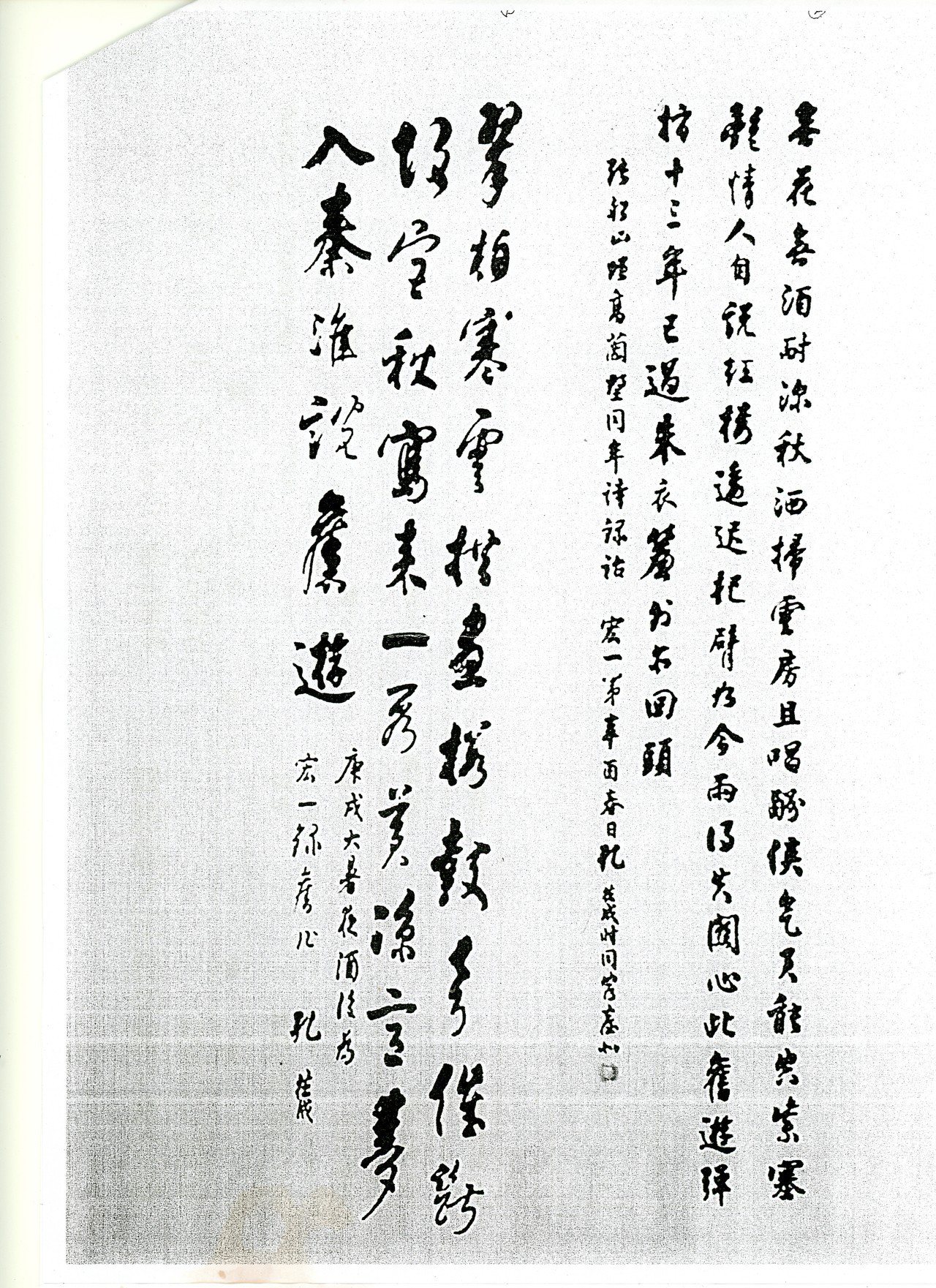

至於第二件墨寶,與此也似乎有些瓜葛。孔老師錄題的是清代乾嘉著名詩人張問陶(船山)送給高鶚(蘭墅)的一首七言律詩:

無花無酒耐涼秋,灑掃雲房且唱酬。

俠氣君能空紫塞,豔情人自說紅樓。

逶遲把臂如今雨,得失關心此舊遊。

彈指十三年已過,朱衣簾外亦回頭。

張船山贈高蘭墅同年詩,錄詒宏一弟。辛酉春日,孔德成、時同客台北。

張問陶和高鶚都在乾隆五十三年(西元一七八八)參加順天府鄉試,同中舉人,故稱「同年」。十三年後,即嘉慶六年(西元一八○一),他們都擔任順天鄉試同考官,提拔人才。那時高鶚正因續補《紅樓夢》而聞名於世。詩寫的就是這些事。張問陶是山東館陶人,不知道是不是張景樵先生的祖先。他的這首詩收入《船山詩草》第十六卷,題下原有注云:「傳奇《紅樓夢》八十回以後,俱蘭墅所補。」孔老師所以會引錄這首詩送給我,應該與知道我是《紅樓夢》迷有關。然而他送我的時間,是辛酉年(一九八一)的春天,那時候張景樵先生早已去世,我也已自博士班畢業八年,留校專任,並且已升為正教授。平常工作忙碌很少跟孔老師聯絡。前後相隔十年有餘,孔老師為什麼會突然又送我一件求之不得的墨寶呢?

我曾經推測是不是與下列一事有關?我參加「儀禮復原研究小組」的研究報告《鄉飲酒禮儀節簡釋》,後來與施隆民的《鄉射禮儀節簡釋》合為一書,由台北中華書局於民國六十二年(西元一九七三)十月初版,不久之後再版,我和施隆民商量好,把所領的版稅都去買了茶葉,送給孔老師。孔老師非常高興,幾天以後立即在仁愛路四段一家飯店請我吃飯,隨便聊聊家常,這是禮的一種回報表現。彼此有會於心,沒有喝酒,也沒有多談。但後來想想,這也不對,因為時間仍然相隔太久了。

時間相隔太久了,此事也就逐漸淡忘了。一直到我從香港退休返台,整理舊書刊文件,找出臺老師、戴老師、鄭老師、屈老師、孔老師等人的墨寶,重新修訂《白話論語》、《論語新繹》等書時,才靈光一閃,想起此事。我才省覺:民國六十九年(西元一九八○)我應台灣新生報石永貴社長撰寫《白話論語》一書時,從連載到出書期間,我曾幾度想請孔老師撰序,也曾想請要在總統府召見我的謝副總統撰序,但最後都因不喜攀附權貴作罷了。對孔老師,我更擔心他會認為這種學術普及化的工作,是不務正業。因此我不但沒有請他寫序,連書出版了,也沒有敬呈請教。但本書當時頗為風行,據石社長說,印行量有百版之多,作為孔子的後裔,孔老師不可能不知道。會不會因為這本書,所以孔老師回報我那第二幅字呢?

省覺的時候,一切都已晚了。孔老師已經到了另一個世界。我披閱這兩件墨寶,覺得字寫得這麼蒼勁娟秀,不讓大家;詩寫得這麼情韻動人,不愧前賢。這樣的功力,這樣的才情,應該廣為世人周知才對,但為什麼孔老師沒有在這些方面多多發展呢?我突然想起清人郭麐詠李後主的詩句:「做箇才子真絕代,可憐薄命作君王。」生於聖人之家和生於帝王之家,同樣會受到很多限制,不知道孔老師生前有沒有如此的感嘆?【2019-01-16 06:00聯合報】