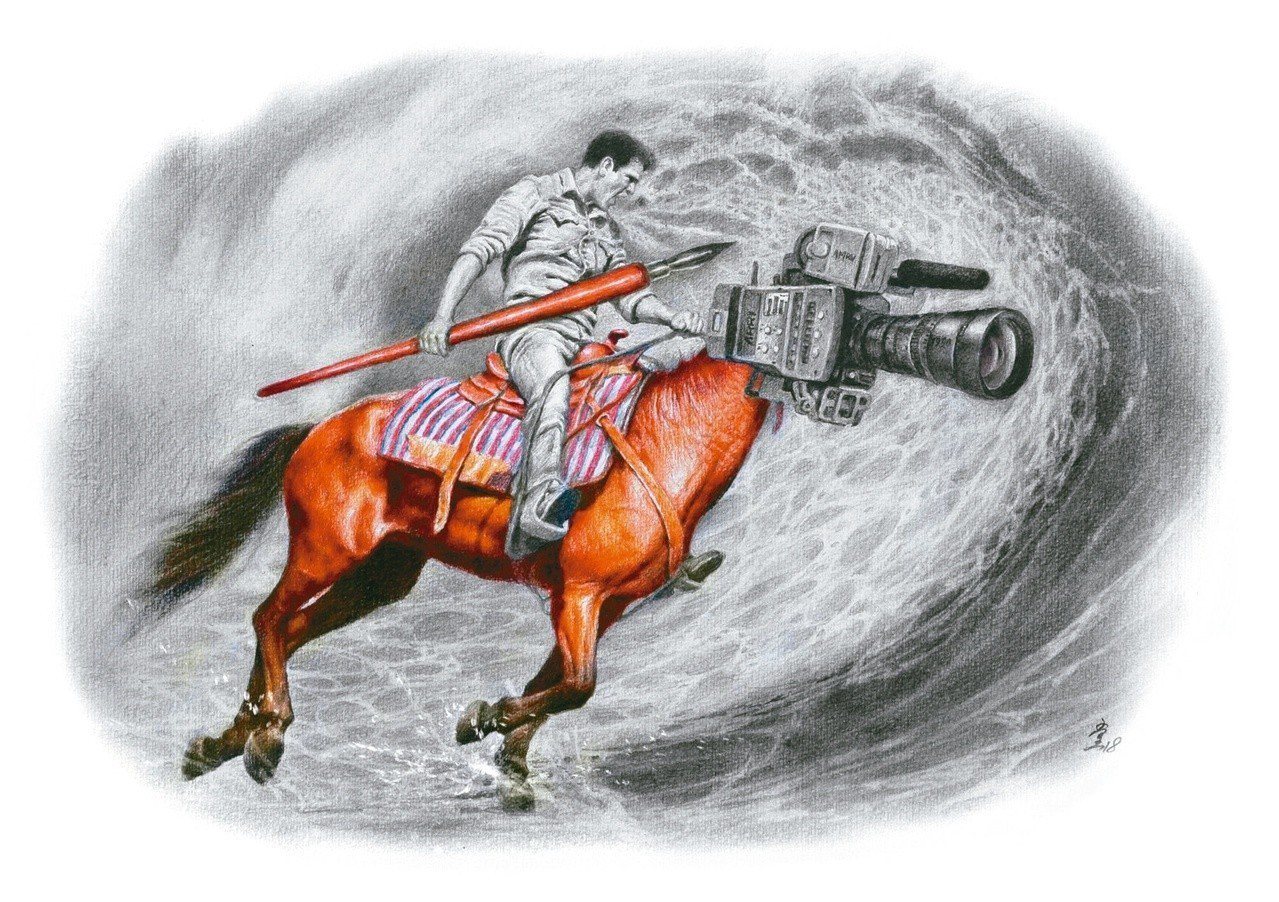

還不是我的時代/方子齊

那天,各家媒體記者前往同一條大道上的總統府,等待總統中午的演說。我留在外交部的餐廳,一個人聽著整點廣播,報導斷交的消息。這不就是見證歷史嗎?過去曾經以為錯過時代,想著要親眼見證歷史,後來我來到這裡。這就是見證歷史嗎?時代來到我的面前,卻還輪不到我上場……

所以,我們到底有沒有成為自己想成為的人呢?那個時代慷慨,大路上的強風都不存在,任誰都以為這時的志願就是電就是光,是唯一的神話。埋葬的時光膠囊還在消化,還沒開箱——嗯,溫和的藥就製成藥丸,強烈的就製成膠囊,才不礙胃。把夢想裝進膠囊的意思大概是,你們這批很純的幻想,是太純了一點。

時光膠囊裡面我大概是寫,你大概已經考上政大新聞系,要當記者囉。那時參加了若干人文社會科學的營隊或競賽,自以為早慧的寫些什麼,為遙遠的苦難而疼痛著。世界在胸膛展開,在體制裡反叛,那時讀羅毓嘉,在教室外的樹下念〈大馬士革〉。

當學運在台北展開,我們每天翻看動態,或乾瞪著直播。那時以為錯過整個時代,我總想著有天當了記者,就要站在歷史面前,見證一切。我記得後來幾年,高中的校際文學獎接連出現以台北街頭為舞台、以社會運動為主題的小說,私以為那是一種集體的焦慮,好像袖手旁觀了歷史。

在通訊社實習的夏天,某天我跟完上午在立法院的採訪,特意沿著圍牆在那些街道上打轉。立法院休會,青島,濟南,過往在搖晃的直播上看見的街道如今就在腳下,與其他道路無異。鐵籬是不是加高了?沒有任何標語的痕跡,而政治繼續運行。後來才知道,原來自己不是錯過時代,而就只是不在台北。

● Not today. You have to dive.

二○一八年七月,泰國少年足球隊受困積水洞穴九天,終於被搜救人員尋獲,奇蹟生還。少年詢問何時能離開洞穴,身穿潛水裝的搜救人員回答,「不,不是今天,你們必須潛水離開。」

不,還不是今天。你得自己來,是你自己選擇來場冒險,你得自己學著潛水。

我在通訊社的電腦系統讀到這篇外電,像是什麼神諭。在通訊社實習的第一個單位是編譯組,牆上電視頻道停在CNN,某天我發現一整個下午的節目都在罵川普。或許這就是我的時代,戰火未平,苦難仍在,舊時的紛爭釀成新的砲彈。

譯者有譯者的局限,分娩了那麼多字,卻都不屬於自己。無法決定面貌,無法決定之前與之後的故事,但能命名,但能找一種適宜的解釋。我喜歡不合時宜的「外電」二字,系統上的等寬粗襯線字型Courier像是錯置了打字機時代,這星球上的荒謬與病痛吃電傳來。我翻譯著,像天線寶寶用腹肚裡的辭海說故事,組合電訊,可輪廓都不是自己的。

多數時候是這樣,故事離得再近,與自己無關就無人在乎。所以人們距離故事更遠還是更近了?轟炸大馬士革的地道,排除洛興雅人的聚落,這些故事冠上異國的名稱,倒像是傳說,持續無聲上演的劇集。

太遠了,如果每日晨起閱讀這些傷亡而無法救贖,不如將太遠的故事繼續放在外面。

那麼,新聞真能改變什麼嗎?那麼當記者又為了什麼,人不都必須自己潛水。

後來我沒考上新聞系,留在南方讀台灣文學。畢業前一晚爬進同一扇窗玩仙女棒的那班人裡,想讀商管的考上法律,考上國貿的轉進傳播,當初放棄醫學的,休學重考讀了醫學。後來才真正明白,大學志願從來就不是自己的另一個名字,從來沒有什麼能阻止自己變成自己。

或許是文學專業背景,又或是文學獎的經歷,我輾轉為不同雜誌撰寫軟性採訪報導。為此我有幸重新認識我熟悉的家鄉,我騎著機車前往市鎮的角落,拜訪人們的生活,聽一個個故事。每當撥通電話、輸入訊息準備約訪,我總苦思該如何措辭,表明自己的身分。

「那個,我在幫他們寫稿,我是負責採訪的人。」

「喔,你是記者喔?」

「對對對,我是記者。」

或許我總是先表明志向,身邊好友才忍住不說那句話——小時不讀書,長大當記者。每過一段時間,網路上又會流傳嘲諷記者報導失誤的圖片,例如用溫度計插進積雪測量深度,或是問戴眼鏡的小學生有沒有近視。我也跟著笑過,但打探了記者的工時與工資忍不住怨懟,當大眾持續以為知識與訊息都是免費,那又怎能期待免費的新聞多麼營養。

當被稱為記者,或自稱記者,我總覺得冒充了什麼,頓時以所有新聞倫理規範限制自己,小心翼翼。受訪者出於禮貌請我喝了咖啡,我煩惱一整天;受訪者表示非常喜歡我寫的報導,我重讀文章反省自己是不是有所偏袒。一切擔憂不過出於記者二字,夢想以一種彎曲的途徑降臨,可不能弄破了。

● 許願繩

我開始跟著前輩出外跑新聞。行政院、外交部、經濟部,或者幾間豪華飯店的宴會廳,靠近權力的地方就有新聞,誰監督誰,誰利用誰。過去權力只是我腦中的抽象概念,是法規條文,是官方網站,如今我搭上捷運,就這樣走進這些建築,眼見規章與話語就從這裡產生。在台北,我像是第一次觸摸到國家。

在某個政黨的中央黨部,有天我採訪一場批評選舉對手的記者會。候選人的競選辦公室主任與政黨發言人先是平和的打招呼,兩人坐定以後宣布記者會開始,停頓了幾秒鐘,突然提高聲調,表情嚴厲,對著攝影機譴責選舉對手。記者會最後,兩人彆扭的揮拳高喊「XXX,Your game is over!」

就在兩人整理西裝站起身的瞬間,我看見他們忍不住笑了出來。

另一天是一場小型抗爭,原以為會有許多衝突,到了現場發覺更像是簡單的陳情。那天烈日,喊完口號的農民躲到人行道的樹蔭,前輩俐落的訪問完抗爭團體的代表,以及接受陳情的官員,交換名片,簡單觀察現場就迅速回頭寫稿。我留在現場試圖多問點什麼,一些農民不願多談,一些則講述自己的擔憂。

我花了大把時間試圖引出一些悲憤的言論,採訪結束時卻見前輩的稿子早已發出,清晰整理論述。我比對了我和前輩的稿子,若說真要影響公共政策,那些我想像中激情的勾引,不過只是濫情。我到底在想些什麼?我以為我該站在雞蛋那一方而鄙視高牆,結果卻是展露了自己的愚昧。

有天上午我跟著外交部的前輩採訪例行記者會,只見當天的記者會調動場地又不斷推遲,又見立法委員在臉書上曖昧暗示外交局勢生變。事有蹊蹺,前輩趕緊回報編輯檯,中華民國與薩爾瓦多將要斷交。

外交部正門有一排友邦的國旗,通常在這類斷交記者會舉行期間,會同時撤下該國國旗。我從記者室奪門而出,差點撞倒一位職員,拍到了薩爾瓦多國旗的最後身影。等到記者會結束,急忙回傳照片時,才知道同社的攝影記者前輩早已趕到現場拍攝,自然用不上實習生的作品。

記得進入通訊社實習的第一天,人事室發給每個實習生一張辦公室的電梯卡與識別證套。我把自己的名片也放在識別證裡,外出採訪也總把識別證掛在胸前。某天從採訪現場離開,我的掛繩就斷了。

總說許願繩斷了,願望就會實現,可我忘了我許下什麼。

那天稍晚,各家媒體記者前往同一條大道上的總統府,等待總統中午的演說。我留在外交部的餐廳,一個人聽著整點廣播,報導斷交的消息。這不就是見證歷史嗎?過去曾經以為錯過時代,想著要親眼見證歷史,後來我來到這裡。這就是見證歷史嗎?時代來到我的面前,卻還輪不到我上場。

這還不是我的時代。我必須學會潛水。【2019-01-21 00:10聯合報】