李敏勇/孤岩的存在 - 追悼詩人白萩

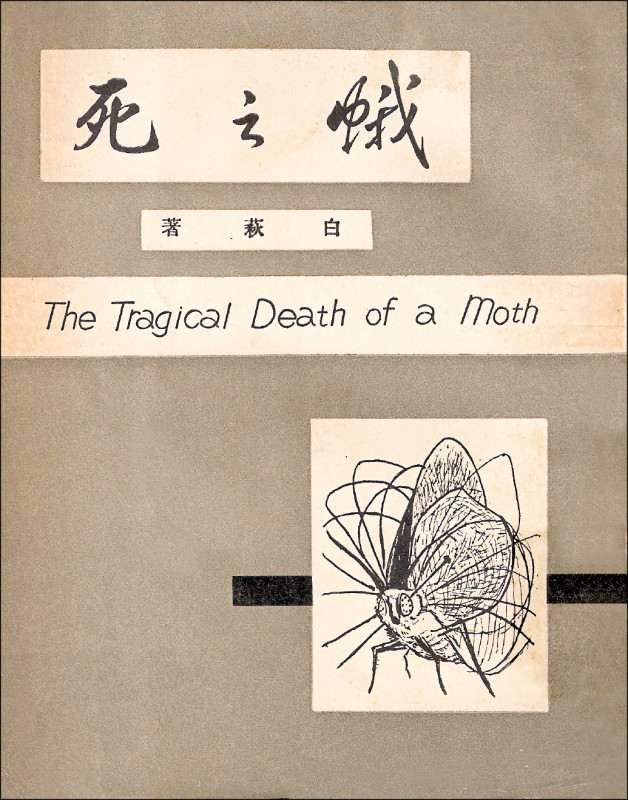

白萩首本詩集《蛾之死》,由白萩本人裝幀。(黃子欽提供)

編輯室報告:

詩人白萩(1937-2023)1月11日於高雄逝世,曾參與「藍星詩社」、「現代派」、「創世紀詩社」,1964年並與林亨泰等人組「笠詩社」。白萩曾自述其創作歷程由第一階段《蛾之死》,第二階段《風的薔薇》,第三階段《香頌》,第四階段《觀測意象》,展現從實驗形式的現代主義風格而至生活溫度的追求與面向現實的扎根。今日刊出詩人李敏勇追悼文字,細述何以白萩乃「戰後台灣現代詩史一個特殊的存在」。

★★★

◎李敏勇

2023年1月12日,我為「死滅與再生──李敏勇詩帖展」在高雄歷史博物館的開幕活動南下,會後與一些詩人朋友聚會。傍晚,在回台北的高鐵車上,詩人鄭烱明在電話中告知白萩已在11日辭世的消息。夜景倥傯,急馳的車輛從窗中掃瞄沿途的光與影,忽明忽暗的形色印染在天地之間。

白萩是《笠》十二位發起人之一。當年,三十八歲的他已是和林亨泰同享盛名的詩人,兩人都參加過戰後初期紀弦主導的「現代派」活動,參與《笠》的創辦反映台灣走過戰後悲劇性開端的覺醒,也有對戰後台灣現代主義詩文學偏頗發展的反思。這一年,小說家吳濁流創刊《台灣文藝》,彭明敏師生也發表「台灣人民自救運動宣言」。

《笠》創刊、結社,曾是被敵視的。但畢竟林亨泰、白萩有詩壇聲望,初期《現代詩》、《藍星》、《創世紀》詩人群也頻頻出現在《笠》的園地。做為以「現代」加「本土」的陣營,《笠》和當時的詩壇有違和感的。余光中就曾以「土撥鼠」諷喻,可見一斑。

1970年代後,《笠》旗幟逐漸鮮明。台灣的本土文化運動相應政治改革運動、社會運動,逐漸樹立不同官方的路線。1971年,我在《笠》四十三期發表〈招魂祭〉,批評洛夫,引起軒然大波。白萩曾應約出席一場相關會談,後來並與瘂弦說好停止引發的爭論,但事情仍延續一段時間。戰後台灣現代詩的雙重構造是歷史也是現實,1960年代開始明顯呈現。

白萩當時人在台南,主持平面設計公司。晚於他十歲代的戰後世代我輩,會去台南找他,我與鄭烱明、陳明台,甚至拾虹、陳鴻森,都視他如兄,喜歡和他談詩。對詩的構造有講究的他,讓人有技巧至上主義的看法。出版《蛾之死》、《風的薔薇》,在詩的現代主義風潮享有盛名,這時進入《天空象徵》,《CHASONS》(即《香頌》,他的口語白話、甚至市井生活體現,一改詩的文人性習氣。

阿火讀著天空/一株稻草般的/在他的土地//「放田水啊」/天空寫著/砲花/戰鬥機//一株稻草的阿火/在風裡搖頭:/「天空不是老爹/天空已不是老爹」──〈天空〉

陽光曬著檸檬枝/在這小小的新美街/生活是辛酸的/讓我們做愛/給酸澀的一生加一點兒甜味//短短一小截的路/沒有遠方亦無地平線/活成一段盲腸/是世界的累贅/……/生活是辛酸的/至少我們還有做愛的自由/兒子呀,不要窺探/至少給我們片刻的自由/……/現在/陽光正曬著吾家的檸檬枝……──〈新美街〉

一反文人詩、高蹈詩的習性,白萩的現實性和生活性一新戰後台灣現代詩風貌。白萩在《笠》創刊初期曾有「魂兮歸來」隨筆連載數期,點描許多他同時代登場詩人,以詼諧口吻調侃。看在那些詩人眼裡,只能以無傷大雅,淡然視之。因為比跨越語言一代的台灣詩人群更早介入戰後台灣現代詩運動,白萩與前行代的《笠》創辦人群平起平坐,在詩壇地位也高。

白萩不會隨便談詩,總是有模有樣正視詩情詩想詩藝詩術。1960年代末,嬉皮時興,台北西門町的「野人」、「文藝沙龍」、「作家咖啡屋」常有詩人聚集。據說,有一次,白萩對一首抄寫在紙燈籠的名字詩說他看不懂,商禽在一旁隨即附和,在座也紛紛響應,白萩的批評個性可想而知。

白萩和趙天儀,同樣是台中人。白萩小時候家庭較困頓,兩人升學時,白萩同時考上台中一中和台中商職,但沒有選擇台中一中,而選擇台中商職,兩人分別走了經商和學術之路,但卻同行走上詩人之途。兩人也同是《笠》創辦人,都曾投入《笠》的事務。

台灣詩史論及白萩,常見〈流浪者〉、〈雁〉……我更重視他1960年代中期以後作品。從《天空象徵》、《香頌》到《詩廣場》、《觀測意象》,他留下許多擲地有聲的詩集。我曾以白萩和楊牧對照:白萩口語、楊牧雅言;白萩生活、楊牧書房;白萩市井、楊牧學院。大約同世代,早慧的兩位詩人,分據兩種位置。白萩的台灣性比楊牧強,楊牧對漢語詩歌傳統的追索,顯露他在文化的中國性。

1980年代是白萩詩業的尾聲,不再意氣風發。在台中留下收錄於《詩廣場》、《觀測意象》的詩作。在戒嚴後期留下政治見證的他,後來又轉居高雄,苦於帕金森氏症的折磨。政治狂飆的時期,白萩只旁觀,無法介入。沒有社會運動參與經驗的他,在解嚴、民主化後,只靜觀台灣的政治變化,留下見證。

我喜歡白萩的〈SNOWBIRD〉這首三章八十九行詩,白萩以冰雪中一株樹和一隻鳥,生與死,愛與恨,在迴旋與交響中,呈現龐大主題,甚至觸及哲學、歷史、經濟、生活等命題。或許,來自戰後日本詩人田村隆一的啟發,白萩演繹他交響樂曲般的行句。喜歡音樂,又有設計才具的他,常在從事設計繪圖時,一面聽音樂。重視造形以及構造,白萩的詩反映了他的技巧論,不像有些詩人流於散文化,過度潮濕:

1

不要輕易地觸探我的主題/生存或死亡,不要/觸探我的主題/現在一株樹生存只生存/在整個冰雪象徵中//我沒有生存的主題/沒有在生存中生存的主題/……

2

……/死亡中沒有我的主題/死亡中沒有我死亡的主題/……/在哲學及歷史,經濟與生活/充塞著生命中死亡的論證/現在一隻鳥生存只生存/在整個冰雪中的一株樹

3

……/生存中有我死亡的主題/死亡中有我生存的主題//無論你用愛來凌辱/無論你用恨來呵護/在你塗抹的一個基調/我體認了你的冰雪/……//現在一株樹生存只生存/在你冰雪的象徵中/一隻鳥生存只生存/在你死亡的象徵中

──〈SNOWBIRD〉

白萩讀田村隆一的詩,但他也經由閱讀對這位日本詩人作品的經驗重複有所反思。他曾對陳千武的一首長詩〈影子的形象〉,後來改為〈暗幕的形象〉進行結構的分析,說自己沒有長詩是因為「對自己的語言還不太信任,不信任我的語言已可充分地表達我自己腦中的那套精密的結構」。

戒嚴末期,他曾以〈火雞──庭院事〉諷喻戒嚴時期的社會控制,庭院事做為副題有巧思,迴避敏感的政治影射:

輪到他登場/火雞在地球上闊步/……/駕著他的坦克/威風凌凌地輾過街道/而螞蟻沉默在牆角/……/火雞巡視著世界/東翻翻西抄抄/好像這個世界是他的東西/「自由?自由?」/……/自由是可口的食物/他吃一口自由叫一聲自由/然後嘔一口酸汙的自由/濺給那些螞蟻們領受──〈火雞〉

詩做為見證,這首詩的政治批評,讓人回味無窮。若再看常被引述的〈廣場〉,一首被1950世代詩人群在《陽光小集》政治詩專輯以封面刊登的詩,也讓人印象深刻,不過,詩中的「主義」因應檢查被改成「主張」,稍稍削弱了原意:

所有的群眾一哄而散了/回到床上/去擁護有體香的女人//而銅像猶在堅持他的主義/對著無人的廣埸/振臂高呼//只有風/頑皮地踢著葉子嘻嘻哈哈/在擦拭那些足跡──〈廣場〉

白萩是孤獨的,詩就是他藏在生活日常中的國度。他的一本詩選集《自愛》,也是他的寫照。在他自己的詩的國度,他冷靜觀照詩壇,評詩論詩少有吹捧胡扯,實踐台灣詩壇少有的就詩論詩。他的孤獨也有孤傲的一面,孤岩的存在即是寫照。

我的人生經歷台中時期之際,1960年代末到1970年代初,與白萩有許多交會,當時我參與《笠》的編務,經常見面的就是陳千武、白萩,還有人在彰化的錦連、林亨泰、人在卓蘭的詹冰。鄭烱明當時人也在台中,兩人的情誼也是這樣建立的。

我和鄭烱明青年時期與《笠》在中台灣的創辦人群接觸較多,他們大多是跨越語言的1920世代,白萩屬於1930世代,早慧的他沒有通行中文障礙,也沒有一些跨海詩人中文典律牽絆,從他那裡學習到的是語言的工具論、方法論、精神論層面。

我常常想到他提過的「重要的是精神而不是感覺」這個概念。台灣的詩人,感覺型多,隨興起意,常缺知性考慮,意義輕薄,卻又形成晦澀的另一面課題。現代詩不受重視有多重原因,粗製濫造也是問題所在。詩是語言的藝術,意義性的符碼有音樂性和繪畫性的兩翼,白萩的詩意涵深,也重視藝術條件。

白萩以八十七之齡走完他的人生,他是戰後台灣現代詩史一個特殊的存在,是詩史之頁的重要印記。我想起他《風的薔薇》中的一首詩,視為他精神的寫照:

我們站著站著站著如一支入土的/椿釘,固執而不動搖/噢,老天,這是我們的土地,我們的墓穴/即使把我們踢成一個旋錘/無止境的驅迫/這是我們的土地,我們的墓穴/把我們處刑為一支火把/燒爛每一個呼喊的毛細孔/仍以頑抗的爪,緊緊的攫住/這立身之點/這是我們的土地,我們的墓穴──〈樹〉

●

詩人白萩。(攝於2016年,鄭烱明提供)

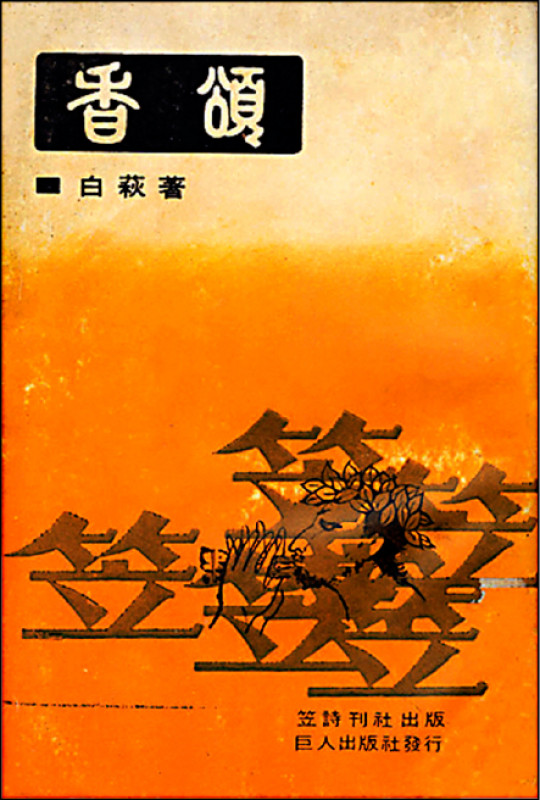

白萩詩集《香頌》。(黃子欽提供)

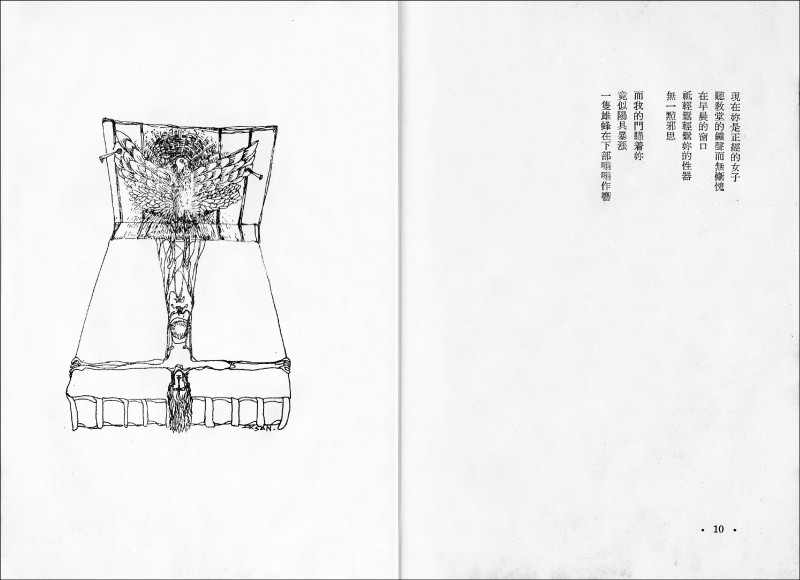

白萩詩集《香頌》。裝幀也是白萩本人,書裡的線條插畫出自劉文三。圖文都有豐富肉體交歡之意象書寫。 (黃子欽提供)

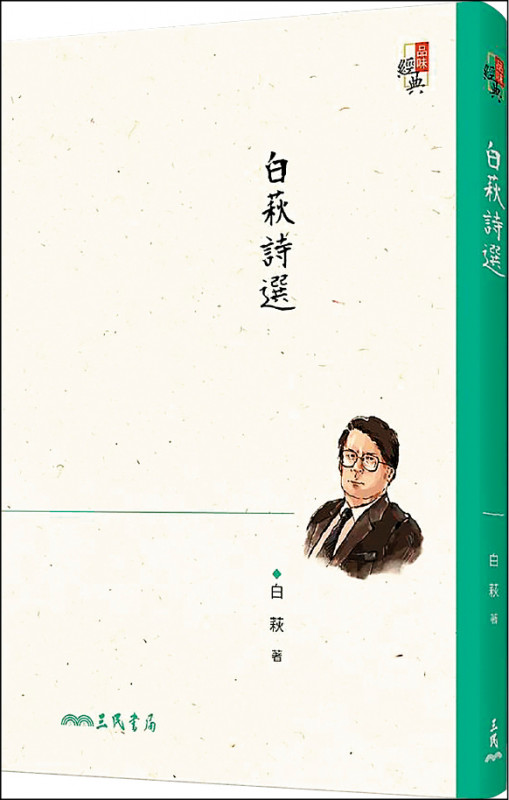

《白萩詩選》第四版。為白萩《蛾之死》、《風的薔薇》、《天空象徵》三本詩作的精選集,收錄了八十三首詩作。

【自由時報 2023/01/19 05:30】