【美學系列】蔣勳/字外有字——臺靜農先生紀念展系列1

歲月匆匆,臺靜農老師已辭世整整三十年了。二○二○年十一月九日,是臺老師逝世三十周年。

三十年過去,沒有在歲月中消減,仍然有許多晚輩學生深深地懷念臺老師的學識、人品和他獨樹一格的書法。

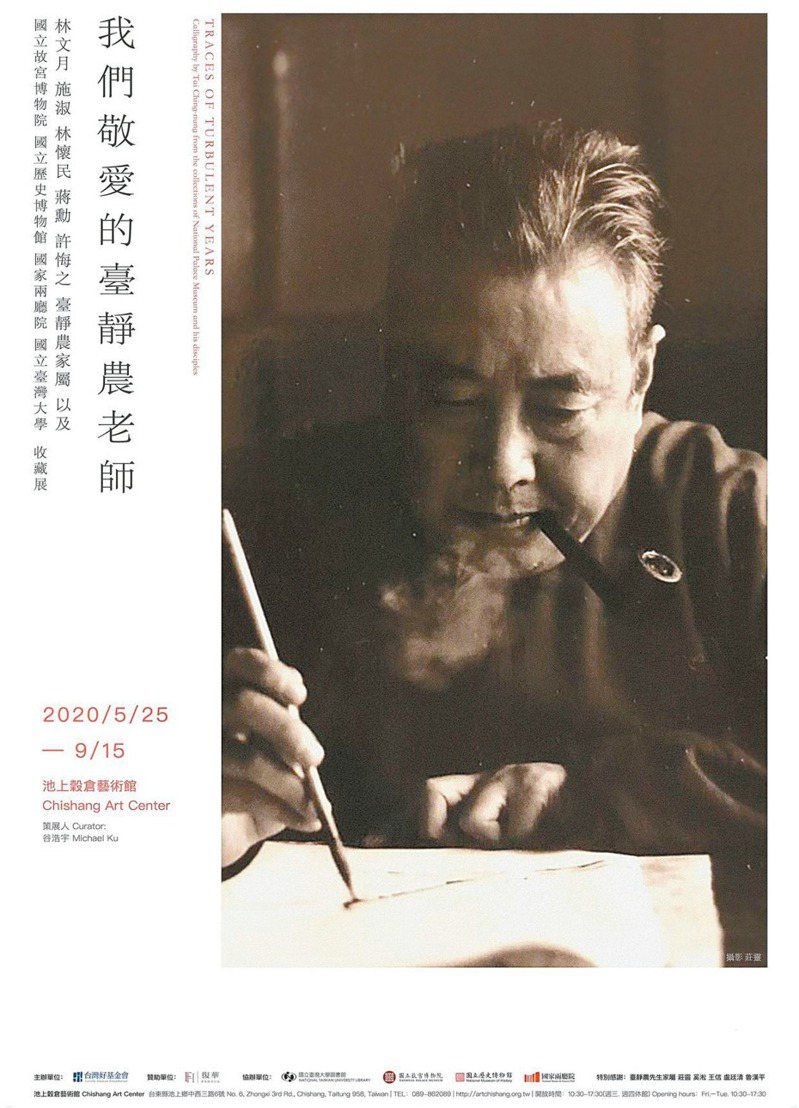

由台灣好基金會策畫,籌備了幾個月,幾位敬愛臺老師的學生晚輩,五月二十四日開幕,在池上穀倉藝術館為臺老師辦一個小小的紀念展。

這個展覽,最初的構想純粹只是為了表達幾個晚輩心中對臺老師的敬愛。林文月、施淑,林懷民,我,許悔之,手上都有臺老師的書法,希望把這些作品集中,與池上以農民為主的居民分享。

池上藝術館遠在偏鄉,是六十年歷史的老穀倉改建,結構扎實,樸素無華,地方空間不大,沒有都會美術館的奢華熱鬧,在這裡,分享臺老師的手跡墨寶,讓當地大多數在土地中勞動的農民認識「臺靜農」,或許可以告慰青年時寫過〈地之子〉的靜農先生一生的社會關懷吧。

我們有很深的對臺老師的敬愛,但能力有限,希望這個展覽安靜不喧譁,在遙遠的偏鄉,做一個小小的紀念。連展覽標題也下得很低調「致敬愛的臺靜農老師」,下面是幾位提供作品者的署名。

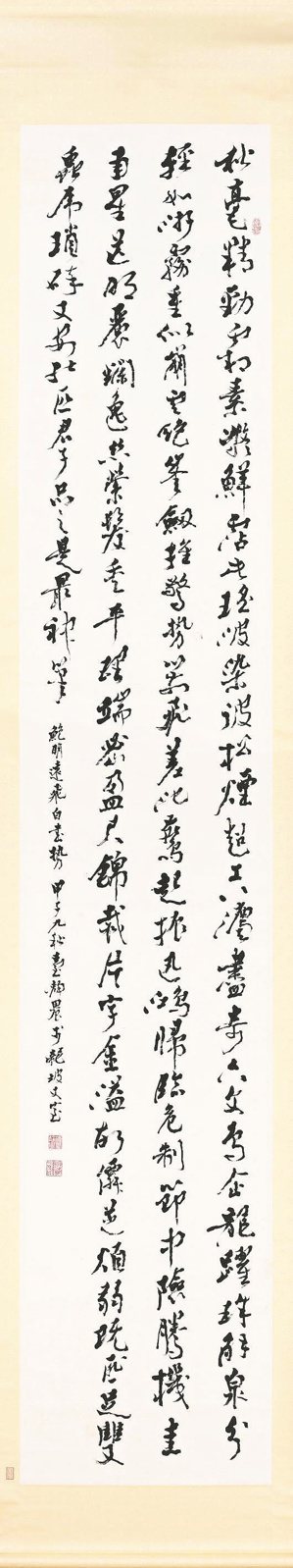

最初很簡單也比較私密情誼的構想,後來加入了一些不同的元素。首先,我們想到臺老師生前捐贈給台北故宮的大件作品363公分長、67公分寬的〈鮑照飛白書勢〉,這是他最得意的代表作品,也最代表他結合北碑與倪元璐字體的獨創書法美學。

1984年他完成這件丈二大立軸,非常開心,立刻打電話到東海美術系辦公室找我,興奮地說:「什麼時候回台北,我寫了一幅好字。」

臺老師平日很少這樣說話,我聽得出來是創作者有神來之筆時的愉悅開心。我即日從台中回台北到溫州街看字。臺老師準備好了,他的宿舍不大,一張近四公尺的長幅書法鋪在地板上,從玄關一直拉到客廳,通過兩道門,氣勢磅礴,斑斕虯結,一氣呵成,真是過癮。

臺老師照例遞給我一杯酒,得意地說:「幸好寫的時候,沒有電話,沒有門鈴。哈,哈。」他爽朗笑起來,有種孩子氣的快樂。

這件作品後來捐贈給台北故宮,也蒙故宮同仁襄助,製作出原尺寸復刻版,在池上穀倉展出。池上居民農忙外有很多人熱愛書法,看到臺老師這件以「飛白書勢」為主題的大作品,一定也有所得吧。

「書法」究竟是什麼?東方藝術為何以「書法」為核心?

書家難得,北宋多少文人寫字,為什麼只是蘇、黃、米、蔡四家?

寫毛筆字的朋友一定常想這些問題,臺老師青年時隨沈尹默先生習書法,他當時是左翼憤青,魯迅看重的作家,作品總是為社會邊緣弱勢發聲,他,又如何思考「書法」的真正意義?

這個紀念展,蒙幾位朋友熱心參與,慢慢釐清線索,知道臺老師一些重要作品和文件,多由親近的學生林文月、施淑捐贈台大中文系。策展人谷浩宇多次奔走,得到台大中文系特藏組熱心提供,除了臺老師極珍貴的「白沙詩稿」等文件,更重要的是借展到一札書信,包括傅斯年,陳獨秀,許壽裳,溥心畬,張大千,魏建功,喬大壯,沈尹默,沈兼士……

我一封信一封信讀著,幾個對今天大多數人可能極其陌生的名字,許壽裳,喬大壯,陳獨秀,卻串連起臺老師北京大學,抗日戰爭成都白沙,一九四六年到台灣的足跡。

特別是許壽裳,傅斯年,喬大壯的幾封信,隱隱約約聯繫起1946-1949間的台灣,大陸,台灣大學,中文系,許多今日無人聞問的往事。

那些隱隱約約字裡行間沒有透露的人事糾葛,肅殺恐怖,忽然讓我懂了臺老師,懂了他繼許壽裳、喬大壯之後接掌台大中文系時的心境。

和臺老師接近的一段時間,他從不談這些事。

他在大陸因為和魯迅的關係,也因為參加左翼黨派,立場與執政者相左,甚受當局監視,幾次出入牢獄。

1946年臺老師受許壽裳之邀渡海來台,許壽裳是魯迅好友至交,他1946年6月到台灣,主持編譯館,接收戰後日本文物,網羅台籍菁英,開始整理台灣「昆蟲史」等重要文獻。1947年5月編譯館被裁撤,許壽裳失去館長職,因此接了台灣大學中文系戰後首任系主任,並撰寫了台大校歌歌詞。

1948年2月18日許壽裳深夜被柴刀砍死,這件離奇兇殺案,在台大造成不小的波瀾。喬大壯(也是魯迅摯友)續接了系主任,不久,好像沒有原因,頹廢自棄,不僅絕食,酗酒,而且身邊準備毒藥,隨時要自殺。喬大壯回上海,不久赴蘇州投水自殺,遺書四個字「責任自負」。

短短兩年,兩位系主任連續死亡,臺老師繼許壽裳、喬大壯兩位悲劇事件之後,接任台大中文系主任職,一直到1968年退休。

我常常想:臺老師當時接任系主任職,是什麼樣的心情?

讀《龍坡雜文》有悼念喬大壯的一篇文字,我以為是臺老最好的散文之一,文字不多,寫許壽裳罹禍慘死,喬大壯去祭弔,寥寥幾筆,勾勒出一個荒謬時代陰慘的恐怖暗影:

「於是陪他(喬大壯)到季茀先生(許壽裳字)遺體前致弔,他一時流淚不止。再陪他回到宿舍,直到夜半才讓我們辭去。他站在門前,用手電筒照著院中大石頭說:『這後面也許就有人埋伏著』,說這話時,他的神情異樣,我們都不禁為之悚然。」

這是1978年臺老師追憶喬大壯的文字,至今讀到,也還是「悚然」。

接了台大中文系,二十年間,最被社會看重的青年作家,不再寫小說了,連論述文字都少,他專心書法,專心於酒,對聯出現「避席怕聞文字獄」的句子。線條困頓壓抑,在許多頓挫曲折裡遊走,頑強對抗,墨痕如淚如血。

在「悚然」中活著,臺老師的書法或許不只是書法而已,或者說,歷來「書法」其實都不只是「書法」,美,竟然是一個時代哭過痛過的歷史見證。

〈蘭亭〉書寫南渡一個落寞傷逝的春天,〈祭侄文稿〉是大唐安史戰爭鬼哭人號的血淚斑斑,〈寒食帖〉是北宋文字獄的荒謬頹唐自嘲。「書法」何曾是「書法」?如何讓膚淺自炫的輕薄者懂「臺靜農」,懂他在不寫文章,看似不對抗,隱忍活下來,卻在書寫裡留下了真正的「對抗」。

臺老師紀念喬大壯的文章依文章後的註記寫於「一九七八年十二月」,距離台大中文系兩位系主任的離奇死亡,已經超過三十年。

這篇文字寫許壽裳的慘遭殺害,寫喬大壯的自棄自戕,要到1988「龍坡雜文」出版才為大多數人看到,已經是台灣軍事解嚴時刻。臺老師在長達四十年間的隱忍,像是生命的修行,最後完成在他的書法美學中。

我認識臺老師在一九七○年代,在巴黎的圖書館,看魯迅,看老舍,看沈從文,了解臺老師與三○年代左翼文學的關係,了解他對社會邊緣者的關懷,了解他的熱情與憤怒。

一九七六年我從歐洲返台,負責美術雜誌編輯,一天偶然經過裱畫店,看到臺老師一幅字,使我停住,看了很久,好像四十年間一個生命漫長沉默的修行都即刻懂了,熱情還在燃燒,迸散激濺成墨的斑斕,憤怒抑壓在扭曲的線條裡流走,「啊……」,我在街頭櫥窗停了很久,寫字,書法,可以使人心中長嘆,原來是要這樣理解一個書家在點捺頓挫間的生命情操,原來書法必須是「字外有字」。

●字外無字

臺老師的字給我的震撼,使我思考了書法美學在東方藝術創作裡的獨特架構。我認識了臺老師,常去他溫州街的宿舍,聊天、喝酒,看他寫字。他對書法卻談得很少,有時候拿出日本精印的王獻之《鴨頭丸帖》,這是書法名作,文青們圍觀,嘖嘖讚嘆,臺老師卻自顧自抽菸,喝酒,有意無意丟出一句:「我看,也不怎麼樣。」

臺老師對他人斤斤計較的「藝術」,常常無意間透露一種不容易理解的隨性豁達。我問過他用什麼墨,油煙或松煙,他哈哈一笑說:「我常用墨汁,懶啊……」他的哈哈一笑,讓我想到魏晉南朝士族的佯狂,不是玩世不恭,不是草率,卻讓人覺得在「藝術」之外,臺老師心中似乎有更高的信仰與嚮往吧。

這次整理臺大中文系珍藏的書信,讀到陳獨秀給臺老師的信。

陳獨秀是五四運動新文學的領旗人物,中國共產黨創始人,創辦《新青年》,發表魯迅系列小說,領導一代菁英的社會思潮。

如果粗淺認識陳獨秀,會在他身上貼上簡單的「革命者」的標籤,然而,或許應該認真讀台大珍藏他寫給臺靜農的信,一個革命者,一個共產黨的領袖,一個社會運動的先鋒,他給青年晚輩寫信,今天讀來依然發人深省。

這次展出陳獨秀寫給臺靜農的信一共兩封。一封寫於一九四○年,一封一九四一年。第一封信裡提到老舍,並請臺靜農代向魏建功要一冊《天壤閣》的甲骨文存,也談了些他對甲骨文的看法。

第二封信談到沈尹默,有一段非常重要的文字。

沈尹默在北大主持書法研究社,是臺靜農的書法老師。臺老師曾親口告訴我,他原來臨寫王鐸,沈尹默以為王字「熟爛」,臺老師才親近了倪元璐和北魏石刻。

陳獨秀在信上問到沈尹默現居何處,讚美了沈在書法上的用功,但筆鋒一轉,說沈尹默「字外無字」,所以三十年來字沒有變化。

我大吃一驚,原來書法不只是用功「寫字」,沈尹默用功寫字三十年,為什麼陳獨秀說他「字外無字」?

這一段書信原文如下:

「尹默字素來工力甚深,非眼前朋友所可及。」這是讚美沈尹默的用功。他們都是北大老友,看到一個人三十年來孜孜不倦用功寫字,當然佩服。然而陳獨秀是真性情的人,他論事為人從不敷衍,因此,有下面一段發人深省的評論:

「然其字外無字,視卅年歬(前)無大異也。」

這封信臺老師帶在身邊,一九四二,陳獨秀逝世,一九四六,臺老師到台灣,這封珍藏在台大的信,信前有臺老師晚年小字註記:「論書法,批評沈書」。

沈尹默曾經帶領臺靜農習書法,然而陳獨秀看到的不只是書法,而是書法之外必須「字外有字」。

「字外有字」就不只是用功於書法,不只用功於寫字,而是更多「字」與「書法」之外的關心吧。

五十歲之前,臺靜農是習練書法,五十歲之後,臺靜農擺脫了「字外無字」的拘束,他信筆揮灑,字裡行間,墨的斑斕,筆的虯結,書寫著一整個時代的苦悶、驚惶,書法是不說話的,所有不能說的,都化作斑斑血淚,線條墨痕,不說處,有許壽裳,有喬大壯,有林茂生,有魯迅,有陳獨秀,知識分子如何在亂世活出自己,如何用不同的方式對抗荒謬驚恐,如何隱忍存活,在壓抑阻滯裡殺出一條生命不屈不撓的頑強,那就是陳獨秀信裡告誡的「字外無字」吧。

同樣一個漢字,同樣的「一」,只是一根線條,每個人都一樣,但是我們認得出——顏真卿的「一」,我們認得出弘一大師的「一」,我們認得出臺靜農的「一」。他們都寫出了自己生命的「一」,都做到了「字外有字」,這才是書法美學的核心所在吧。

漢字書寫,一張白紙,一錠墨,一支筆,如此簡單,知識分子長時間寄託其中,完成自我生命的修行,王羲之如此,顏真卿如此,蘇東坡如此,倪元璐如此,弘一如此,臺靜農依然如此。

也許到池上穀倉走一走,看陳獨秀的信,或只看臺靜農下筆寫「一」,如何在一根線條裡「字外有字」。

●臺靜農借展文物作品,感謝陳文茜小姐多次奔走協調,穀倉藝術館特囑致謝。