神話是一首傳唱的歌(上)⊙ 奚淞

二○一三年春日,我在新店溪畔、公寓畫室重修觀音畫稿。趁眼力尚好,手力還穩,或可以把積累的舊畫稿修得更耐看些。

傳統工藝裡稱這種造像手法為「九朽一定」。朽者,修改也。老畫師一遍遍修稿,也就是心繫傳承、期望能把趨於美善的稿本交付給徒弟,以發揚光大。雖然手工藝時代早已過去,我修畫稿的心願亦如昔日畫師。

當初一時動念,為紀念亡母而作白描觀音。未想墨線綿延,長久以來,毛筆線條穩定了我易散漫、妄想的心,如是心手牽引,竟使我皈依佛法,成為虔誠佛弟子。

那天,我伏案描圖、為坐姿觀音膝邊增繪一朵蓮花,草稿初成,起身審視,心中不禁一動。

這身影太熟悉了。它豈不是在召喚我早年文學記憶——近半世紀前,我創作第一篇小說〈封神榜裡的哪吒〉、開場的人物描寫嗎?

「……一腳盤踞、一腳微踏在青草地上。半舊的白麻道袍順著肩胛垂下許多皺褶;寬大的衣袖遮住了腳上芒鞋。微微向前傾注的身體,像是正在觀賞野生在河灘淺渚中的蓮花……」這篇小說裡哪吒剜肉剔骨、贖罪捨生的情節,是從他的師傅——太乙真人的回溯寫起的。我忽然想到:這趺坐九灣河畔、太乙真人的身姿,豈不正與我此際描畫觀音菩薩的形相一般無二。幾十年光陰過去了,我居然還停留在原地。

「……『紅兒,癡徒,你到了這個地步還要向師傅要一個形體嗎?』……」小說裡,太乙真人向夢中前來求告的哪吒魂魄說。

「我終於用血償還了我短暫人世一切所有的虧欠。我得到最終的自由……可是師傅,就如你聽見的,我還是在哭,忍不住的眼淚使我還想加入到世間的不完美裡去……」

回想昨夜夢裡,至愛徒弟紅兒的聲音;太乙真人起身,拍拍膝上的楊花輕塵,走向河岸,將那朵開得最無顧忌的蓮花摘下……「『這鋪在地上的,就是等你來投化的身體了。』」

全篇故事仍然結束在小說起首的白砂水岸。天色晚了。太乙真人守候愛徒魂魄來歸「……倦鳥歸巢了,空氣那麼靜寂。漸漸地,太乙的左眼亮起了一朵端麗的蓮花,右眼也亮起了另一朵;可是在心中,不偏不倚地,它們合併成一朵,在永生的池邊。」

回顧彼時二十三歲、從來也不曾涉獵佛法的我,怎麼就會寫出這「不二法門」意象,又從道教神話中的蓮花象徵了我趨向佛道的晚年?

猶記當年在白紙上提筆落字,文思泉湧,彷彿蘊積在心中、盤踞不去生命疑問和鬱結,忽然尋到一線光明通道,於是字句得以自動連結,傾瀉而出。我撲倒在書寫中,一夜經歷了垂淚後狂喜的創作體驗。事後回想起來像一場靈異夢境,一現而不得再現,我也就把這篇慘綠少年時代的文學體驗、推向記憶深處,不再追溯了。

多年後卻因重修觀音畫稿,憶起關於創作「哪吒」的塵封往事。巧的是當天便接獲一封來自《文訊月刊》的邀請函。函中尊稱受邀者為「文壇前輩」。讀此稱謂不由微笑,我哪算得上文壇前輩。學畫、又投身於菩薩造像手藝的我卻不過剛巧回顧到自己的文學前生罷了。

函中敘述活動的內容是這樣的:《文訊月刊》編輯部裡收存了三十年積存的檔案資料,目前正遭受必須從舊址移遷而欠缺安置經費的困境。這批龐大作家及文學檔案一旦散失,將成為台灣文學史無可彌補的損失。因此《文訊》打算舉行一次拍賣會,以籌措資金,為編輯部及文學檔案找個落腳的家。函中期望藝文前輩能捐贈手澤或藝品,助成這次拍賣會。《文訊》如是敬邀。

可真是有緣。我開心地想:那麼,就捐出我剛修好的「觀蓮菩薩」吧!

收到邀函次日早晨,我依慣例騎腳踏車前往河邊「北新泳池」晨泳。此地為都市近郊,尚保留殘存的菜圃、林園和老屋,是小碧潭地段,最後一片即將在都市規畫下更新的農業用地。

我喜歡騎車經過菜園畦地,然後穿越彷彿藏在時空膠囊中的民生路舊巷。狹窄深長巷道,傳聞為光復初期,政府為安置海南島撤退難民、韓戰義胞及北上勞工等人,在此地搭起供他們棲身的成排平房。七十年下來,櫛比小屋隨人口增加而向上增高為三至五層小樓,就形成仰視如一線天般的羊腸小巷了。

與早年唐山來台的移民聚落相似,民生路巷頭有奉祀地方保護神的道教興申宮,巷尾則是土地公福德祠。一頭一尾,庇護了這群異鄉客。只是我每回途經興申宮,望見那始終沒有足夠香火錢裝潢、裸露出鋼筋水泥結構的屋頂,不免覺得擔心。深怕不久後地區更新、遷建,可能會把這一切自然發展、尚未完成的舊跡全剷除殆盡。

這天,正由興申宮踅入民生路時,我彷彿在宮側廢物堆積處,瞥見眼熟形體。恍神間,已然一溜煙將車騎向泳池方向的我,卻如夢遊般返身轉回垃圾堆前。停車、定眼看,可不正是哪吒!是誰把一尊三太子雕像灰頭土臉地拋棄街頭?

驚訝的我快步走向道宮,詢問坐在宮口板凳喝茶的老人:「阿伯,怎麼把三太子丟在垃圾堆裡?」

老人聞言隨去看三太子;看了,緩緩搖頭:「不是我們的啦,宮裡中壇元帥(哪吒)好好的還在。這尊,我們不識。」

「這怎麼行?等一下垃圾車來,就會把太子爺連垃圾一起清理去了。」我對老人說:「不如我把他請走吧!」

老人笑道:「對、對,快請走、快請走!」

我便彎身,將煙熏蒙塵、且以紅紙裹面的太子像,從底座用雙手捧起。這尊腳踏風火輪、身披渾天綾、右執火尖槍、左拿乾坤圈的三太子,約五十公分高,是通體完整的傳統木雕。抱在懷裡,便是一份沉甸甸神話,令我為之悚然。

搬上車後座,載至巷尾福德祠處,適有一座長方形磨石子自來水盆,旁邊還備有洗潔用品和毛巾。我於是把哪吒安置洗潔台,小心翼翼、試著揭開用以裹面的長條紅紙……

我納悶:何以要用紅紙包圍面孔?難道就像人間棄嬰,拋棄者不忍孩子眼見自身慘況,才把他連臉都遮掩起來?

並沒有棄兒啼哭聲。紅面巾揭開,太子爺亮相了,容貌出乎意外的明朗、清晰;劍眉星目,含笑帶威,好美的開臉。這雕工手藝,非早年的唐山師父莫屬。

我仔細用軟毛刷沾少許洗潔精及清水,清拭他的寶冠、甲冑、衣靴。去除一層灰黑煙垢,不只彩繪顯露、就連鑲嵌的紅綠玻璃寶石也亮現。乾坤圈和火尖槍上裝飾的絨球,稍加清水浸潤、擰擠,便由暗褐轉成殷紅,洋溢生命力的顏色……

「這不合規矩!」耳邊忽傳來喝止聲。我一驚,才發現不知何時,洗潔台前已圍聚了四個白髮老人。一位身穿汗背心、枯瘦如圖畫羅漢的高齡老頭,以顫顫然、嚴肅的口氣說:「三太子不可以洗澡的咧!」

估量他並非為追討雕像而來,便小心翼翼回應:「好啊好啊,是我不懂規矩,擦乾就是。」

我把沐浴後通身鮮明的哪吒搬上車,就在四個白髮老神仙的炯炯目送下,推車離開民生路巷落。

那天晨泳後,載太子爺回家,一路彷彿身在巡游陣頭中,若有鼓樂響起、觀眾相隨,心中莫名興奮。

回畫室,於雕像殘損處略加維修補彩,然後將之安置於朝陽照耀、有綠色盆栽舒展枝葉的臨窗角落。時不時,我便會去探望半晌,看三太子在新居可曾安住?癡癡對他著迷了許多日子。

哪吒與我,也算久別重逢。回憶當年,我僅因從地方戲曲中偶然聽進一句「剜肉還母、剔骨還父」的唱詞,便在心頭久久盤據,醞釀成〈封神榜裡的哪吒〉寫作。如今歲月已晚,老人與少年相對凝視,恍若夢中。此時倒想追問一句:你究竟是何方神聖?

重新翻開「哪吒」舊作,甚感情怯。

「我的出生是一種找不出原因來的錯誤……」小說裡,哪吒以發自靈魂的哭聲,向師父太乙真人追問生命真義。

出生於戰後嬰兒潮的我,雖未曾親歷戰火,卻也在逃難中一度與父母失散,稚齡期便種下一份惘惘然的棄兒情結。「世上怎麼會有『我』?為什麼『我』是『我』,而不是『他』或『她』?」從小,我便躲藏在自我疑惑的黑窟窿裡。這也正是上世紀中葉以降,西方存在主義和嬉皮運動潮流中,一代人的天問和對生命意義的追尋。

潮流過去,並沒有找出人何以出生、何以煩惱受苦的答案。瑞士心理學家卡爾‧榮格指出:人受不可知的本能驅使而活動。在屬於個人本能的潛意識之下,還有更淵深的集體潛意識。設若人類的文明僅只建立於意識形態可知部分,而無法與生命集體潛意識連結的話,這文明將會是危險的、惡魔的文明。「唯有神話與夢,才能與潛意識本能溝通。」榮格如是說。

作為上世紀老人類如我,此時頗笨拙地啟動桌上型電腦。佛法道:空性便是緣起萬有;網際網路則說:凡走過的必留痕跡。我便試著向網路世界追問神話來源。

幸虧學會電腦,才使我從網路屏幕上認識到周遭流行變化。以哪吒而言,原來他早已在新世紀變身電音三太子了。在民間廟會遊行陣頭中,作為開路先鋒「大仙尪仔」的三太子,如今增添「台客」打扮——戴大黑眼鏡、白手套、穿夾腳拖鞋。他不走傳統七星步,卻以轟轟烈烈的電子流行音樂,在街頭大跳年輕人最愛的嘻哈舞步。電音三太子甚至在有頑皮酒窩的童顏面具下,口含巨型橡膠奶嘴,腳踏蛇板滑行街頭,引得圍觀陣頭的觀眾鼓掌、尖叫、歡呼、大笑。

最精采的現身,莫過於二○○九年高雄市運會開幕式,陣頭大仙尪仔、數十名跨騎摩托車、頭戴LED霓虹燈的電音三太子集體呼嘯登場……如此華麗、超現實又飽含生命力的開幕式,舉世罕見。如今電音三太子已成為代表台灣走向國際的親善使節了。

古典悲劇是怎麼變成現代喜劇的?

在「國家地理頻道——愛上真台灣:電音三太子」影片中,記錄了一位來自金門的母親把暴劣、只愛打架鬧事的兒子送到坐落於台中大肚山,在訓練陣頭和民俗表演的「九天民俗技藝團」接受管教。此地祭祀三太子,團長許振榮甚至把三太子哪吒形容為這群青少年的「訓導主任」。

一群青少年打赤膊、在山頭烈日下學習武術、走七星步、擊鼓,過團體生活;誰若犯錯,便在瞪大雙眼的哪吒神像前挨訓、鞭股、跪香。如同許多送來管訓的少年,來自金門的小正在「九天民俗技藝團」當然會一再違規受罰,但他居然都能安忍過關。

「挨打,很痛啊,」影片裡的小正說:「但我更痛在心裡,這是三太子在責罰我,要我改過、學好……」

金門小正的改頭換面,也可以說是捨生化蓮、哪吒情結的一種表現吧。

另一段名叫「在台灣的故事:三太子的身世之謎」影片,報導每年太子誕辰,遍布全省各地、上百座太子宮的哪吒神像紛紛起駕,向台南新營開基祖廟——太子宮進香的盛況。紀錄片後段,隨行主訪者蔡昌憲被安排一項特別任務——捧一座太子像入祖廟拜謁。

那一次廟會大典,在民國九十九年農曆九月九日早晨。新營太子宮前四面八方的陣頭和神教輻輳而來。遍地鞭炮燃點,遊行隊伍中,七爺八爺巨俑身軀搖擺、高於煙霧;花臉八家將步踏七星、行走在劈啪火花裡;電音三太子也駕臨,嘻哈樂聲大作……一座座太子龕轎來到開基祖廟前,入謁進香的時刻終於到了。

「我第一次參加這麼盛大的廟會活動,內心的澎湃無法形容,」年輕的昌憲說:「更何況是由我捧太子爺入宮!」

宮口兩邊有人高聲吆喝:「進喔、進喔……」蔡昌憲被兩位香客左右夾持,居中的他緊張地懷抱太子爺,隨人潮向宮口湧去。此時攝影鏡頭緊追在後面跟拍,但拍到他雙臂高舉神像過頭,宮內早已備妥安置眾太子爺的案枱,昌憲一到枱前,立即有人從上把太子爺捧接進去了。圓滿達成任務的他轉過身來,面對鏡頭咧嘴笑,眼淚卻直淌下來。

「沒想到廟會的力量這麼大。這是第一次,我感受到流浪在外奮鬥的遊子,終於回家拜見長輩,得到親人的喝采。我真的好激動,」昌憲說:「我也覺得很平靜。」

又哭又笑、既激動又寧靜,這就是民間信仰觸動潛在情緒的奇妙之處了;喜劇與悲劇在神話原型中得以互通無礙。

「三太子身世之謎」節目末尾,揭開謎底:哪吒的身世是——

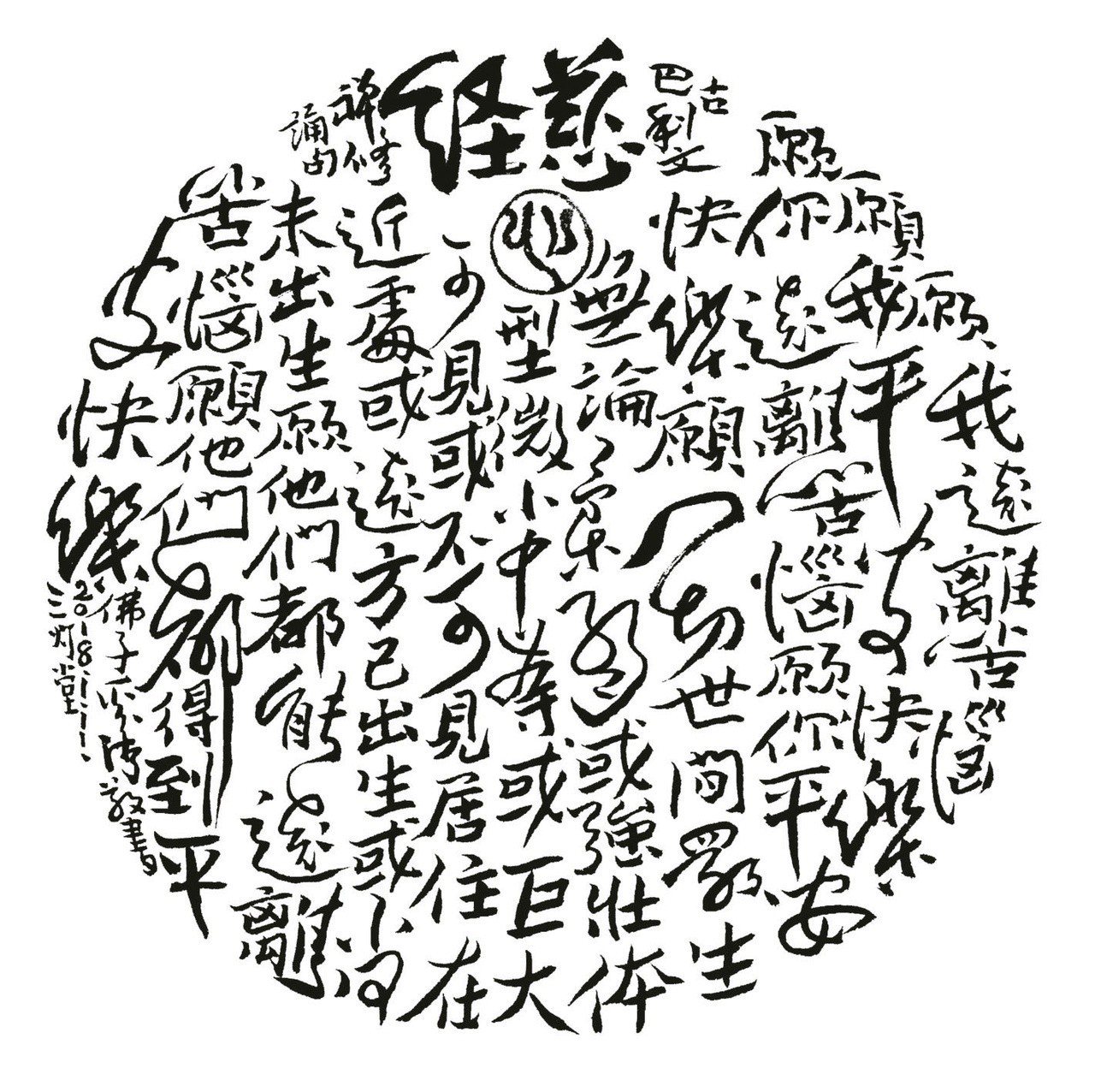

什麼?「哪吒是印度大乘佛教、四大天王中北方天王——毘沙門天的兒子。」在諸多民俗宗教研討會中,眾學者爬梳經典、歷史文獻,得如是結論。(上)