【〈新詩百年〉3之1】蝴蝶:百年新詩的起點 /陳芳明

1917年,胡適發表白話新詩的第一首〈蝴蝶〉,到今天已經走過一百年。那是文學革命的最初狀態。顛覆過去古典形式的各種形式,也要顛覆以格律為主的造詩手法……

1917年,胡適發表白話新詩的第一首〈蝴蝶〉,到今天已經走過一百年。從現在的眼光來看,胡適的這首詩禁不起任何分析,也很難挖掘更深刻的意義。然而,那就是文學革命的最初狀態。所謂革命,自然是要顛覆過去古典形式的各種形式,也要顛覆以格律為主的造詩手法。真正的革命者,從來不會計較個人的毀譽,也從來不會眷戀過去的藝術成就。當胡適走出第一步時,並不知道未來的詩史會怎麼發展。當他寫出〈蝴蝶〉時,未曾驚動任何讀者,但那畢竟是革命的第一槍。

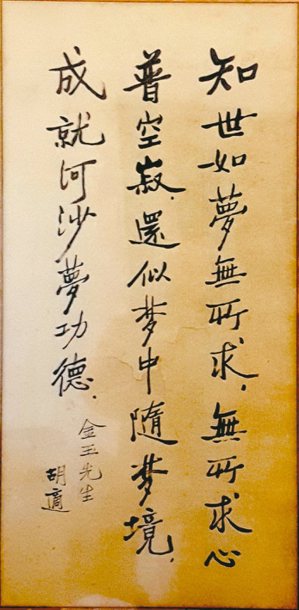

我在《台灣新文學史》特別強調,台灣所發展出來的現代主義運動,可以說是第二次的文學革命。以革命來定義台灣現代詩學的成就,自然有其微言大義。必須經過現代主義手法的象徵手法、文字濃縮、意象精煉,甚至可以抵達人的無意識世界。那樣的手法,當然不是最初的文學革命者所能預期。曾經投入文學革命的胡適,見證台灣現代主義的發展,似乎期期以為不可。尤其他勸告年輕人,不要追趕時髦去流行現代主義。他認為文學的要素有三:第一要明白清楚,第二要有力、能動人,第三要美。顯然1959年的胡適,他的審美觀還停留在1917年的文學革命階段。當時《筆匯》出現了一篇端木虹的文章,題目是〈與胡適博士談現代主義〉。作者特別指出,「胡適博士曾領導文學革命,然而卻只革了舊文學的命,而沒有在領導新文學再向前邁進。看了胡適博士這篇談話,我不禁想起『我的朋友』胡適之,已經老了。」

所有的文學發展,都是在推陳出新。寫〈蝴蝶〉時期的胡適,可以說是時代的急先鋒。當年他發表〈文學改良芻議〉時,特別強調白話文學的八個條件。一、須言之有物;二、不模仿古人;三、須講求文法;四、不做無病之呻吟;五、務去濫調套語;六、不用典;七、不講對仗;八、不避俗字俗語。當年他提出這樣的主張時,確實是具有革命精神。因為他完全是針對古典詩到了末流時已經病入膏肓,無法用那種對仗格律的形式來喚醒人心。但是,當他面對現代主義浪潮迎面襲來時,似乎就完全放棄了革命精神。端木虹是尉天驄老師的筆名,從這篇文字已經為台灣文學史作了時代交替的證詞。

文學史的發展,從來都是從形式最簡單的階段,逐漸朝向繁複而瑰麗。今天回頭來看,胡適所寫的第一首白話詩〈蝴蝶〉:

兩個黃蝴蝶,雙雙飛上天。

不知為什麼,一個忽飛遠。

剩下那一個,孤單怪可憐;

也無心上天,天上太孤單。

即使放在五四時期的新文學運動,這首詩事實上並未帶來巨大衝擊。但如果考慮到他所處的時代,當可理解他個人的勇氣。因為他不只是面對傳統詩人的議論,而且也還引來同時代知識分子的訕笑。身為文學史研究者,我還是要對胡適致以最高敬意。因為我們不能孤立地看待這首詩,而應該知道在他發起文學革命之前,清代末年還曾經穿越了一次所謂的詩界革命。這是由梁啟超最早提出的口號,但是真正獻身於詩界革命的實踐,則是黃遵憲、丘逢甲、夏曾佑。晚清文學到了末流時,顯然已經無法趕上一個全新時代的到來。尤其受到西方列強迭起的侵略,整個文學界顯然束手無策。當梁啟超開始提出新小說的改良觀念時,似乎已經強烈暗示一個全新時代就要到來。

西方帝國主義發動侵略戰爭之餘,也帶來許多全新的器物。而這些機械槍砲的事物出現時,傳統時期的書生顯然無法理解。當他們親眼目睹輪船、蒸汽機、火車出現時,即使要使用舊詩的形式來批判,也找不到恰當的字眼來形容。傳統書生已經開始使用「巴力門」(parliament,英國國會),或「喀私德」(caste,印度種姓制度的階級),這些舶來品的音譯。具體而言,新的事物已經開始挑戰傳統格律詩的形式。尤其遇到比較長的音譯時,如德謨克拉西(democracy)或賽恩斯(science),傳統詩人就面有難色。這種口號到五四運動時期,更是震天價響。畢竟古典詩無論是絕句或律詩,都是以五言或七言的形式表現出來。這些新的觀念、新的譯詞,已經無法裝進傳統詩的窄仄空間。

胡適已經深深體驗了傳統詩學的窘境,如果不能從舊有的形式解放出來,中國文學的傳承恐怕會遭到更大的挑戰。胡適的〈蝴蝶〉,據說原來是以「朋友」為題。因此,這首詩既隱喻著愛情,也暗示著友情。雙宿雙飛,原是傳統文學裡對愛情的最佳詮釋。胡適則用白話文的蝴蝶,重新詮釋友情或愛情的意義。白話文運動的最初,對於數量的用詞還不準確。當年還未出現「兩隻」這樣的單位,胡適只能用「兩個」來表達。似乎可以想像,當時的讀者也許不會接受這樣的形式。而這也正是革命運動先驅者的宿命,所有的開創者都是犧牲者。後人踩在他們的軀體上,才能繼續前進。

胡適終其一生都堅持以白話文撰寫文章,縱然他晚年在研究《水經注》時,也都是使用白話文進行研究也進行詮釋。因為他相信只有白話文才能讓所有的讀者接近,無論是小學畢業生或大學教授,都能夠讀懂他所表達的任何思考、任何意見。尤其在1928年,由新月書店所出版的《白話文學史》,更是令人動容。在書中,他不僅介紹了民間文學的重要性。尤其他特別推薦漢魏六朝民歌,這本書既然以「白話」命名,他對文學史的注意焦點都投射在民間所生產出來的作品。具體而言,他其實是要強調文化的創造或文學的革新,都有賴民間蓬勃的生命力。比起左翼革命者的教條思考,胡適確確實實扮演著革命者的角色。他所注意的白話,無非就是人民的語言。如果把胡適與毛澤東並列在一起時,似乎可以看出毛澤東事實上還相當眷戀過去舊有的詩詞。胡適敢於走出來,背對著整個龐大的文學傳統,單獨向全新的時代勇敢走出去。

1962年,胡適在中央研究院演講時,心臟病發去世。他所創造出來的新詩格局,後來就被新月派的詩人所超越。特別是徐志摩所創立的新月派,開啟了一個全新時期。徐志摩把英國浪漫主義詩學介紹到中國,而梁實秋則是把新月派的傳統介紹到台灣,並且也啟發了詩人余光中、散文家陳之藩,這兩位傳人都對胡適抱持最高敬意。余光中最早的詩集《舟子的悲歌》,曾經被譏為「豆腐乾派」,可以說是典型的新月派風格。但是後來余光中卻開啟了台灣的現代主義運動,與胡適或新月派的風格截然不同。陳之藩則始終敬佩著胡適,他的散文集《劍河倒影》是1950年代中期以後,台灣青年讀者的重要讀物。

1956年,雷震的《自由中國》與夏濟安的《文學雜誌》,聯合提名胡適為諾貝爾文學獎候選人。縱然只是提名而已,卻足以顯示胡適在台灣作家的內心,仍然占據崇高的地位。當年他寫出第一首新詩〈蝴蝶〉時,並未預見後來的文學史是如何開拓道路。直到晚年,他慢慢變得保守,卻無法否定他曾經有過的革命精神。他對台灣最大的貢獻並非是文學,而是他一生所堅持的自由主義精神,以及在學術上的實驗主義精神。百年回首,我們看到在歷史盡頭坐著一個龐大的影像,他的名字叫胡適。