【張愛玲逝世20年特載】誰?什麼?為什麼?☉李焯雄

《對照記》對照World Authors 1950-1970,兩書用了同一張照片。

「看著非常陌生」的照片

張愛玲1994年皇冠初版的《對照記──看老照相簿》收結前倒數第二張照片是圖五十三,她寫道:「我看著非常陌生,毫無印象,只記得這張照片是1966年離開華府前拍的」。那是半身的照片,張愛玲左側著臉,只看見一點肩膀,背景是沉著的黑,頭髮挽成一個髻,大半沉進了背景裡,分不開來。主體的臉與眼睛有杏仁的形狀,有一截莫迪良尼式細長的脖子,人又像是浮在沒有時間的空氣之中,臉照得白,看得出搽了粉,但額頭上隱約有細紋,搽不去的疲倦找了上來。

其實這張照片之前有公開出現過。至少一次。1965年10月31日張愛玲給夏志清的信上提到:「有本參考書20th Century Authors,同一家公司要再出本Mid-Century Authors,寫信來叫我寫個自傳,我借此講有兩部小說賣不出,幾乎通篇都講語言障礙外的障礙。他們不會用的──一共只出過薄薄一本書。等退回來我寄給你看。」

1944年還沒到24歲的時候,她在〈私語〉中寫道:「我覺得我是赤裸裸的站在天底下了,被裁判著像一切的惶惑的未成年的人,困於過度的自誇與自鄙」,但那時候年輕的張愛玲已經發表了〈傾城之戀〉(1943)、〈金鎖記〉(1943)、〈紅玫瑰與白玫瑰〉(1944)等作品,金字招牌,即身成佛,是上海剛冒起的才女超新星,她不必,也沒有在等文學上的裁判。1965年張愛玲45歲,她移居美國十年,英語書寫從未中斷,掙扎著要另起爐灶成為英語作家,但期間只有1955年有書商願意出版她其實是在香港完稿的The Rice-Sprout Song(中文本《秧歌》前身),當時寫作年齡才十歲的全職英語作家張愛玲還在等:不是參考書要不要出她的自傳,是市場上的機會。

World Authors 1950-1970封面。 李焯雄/圖片提供

結果他們有用。不過書成之時已是1975年,比原訂的1968年晚了許多,書也改名World Authors 1950-1970:A Companion Volume to “Twentieth Century Authors”(《世界作家1950-1970:《二十世紀作家》別冊》),是他們之前出過的《二十世紀作家》的續集。試想像當年出版這本作家指南的The H. W. Wilson Company邀請書上介紹過的、在世或不在世的作家出席一個不存在的發表酒會,同場碰杯的會有安部公房(Abe, Koro頁1-2)、羅蘭·巴特(Barthes, Roland頁121-122)、豪爾赫·路易斯·波赫士(Borges, Jorge Luis頁186-189)、伊塔羅·卡爾維諾(Calvino, Italo頁262-264)、保羅·策蘭(Celan, Paul頁290-291)、瑪格麗特·莒哈絲(Duras, Marguerite頁414-416)、加伯利·加西亞·馬奎斯(García Márquez, Gabriel,頁525-527)、尚·惹內(Genet, Jean頁541-544)、艾倫·金斯堡(Ginsberg, Allen頁554-556)、川端康成(Kawabata, Yasunari頁754-757)、三島由紀夫(Mishima, Yukio頁1001-1004)、弗蘭納里·奧康納(O’Connor, Flannery頁1076-1078),以及張愛玲寫信給宋淇時批評過的韓素音(Han Suyin,即Comber, Elizebeth頁612-614)與艾瑞斯·梅鐸(Iris Murdoch頁1046-1049)等。超大合照和單獨照之後,可能會有要跑獨家又沒有讀過他們的書的記者追著問各人滿不滿意自己出現的頁數多寡。這些獲介紹的作家不一定要用英語寫作,但起碼要有英譯本,正文厚達1574頁的959位作家之中,那些或長或短的人生,有得過諾貝爾文學獎的,也有將來要得的,選取的標準是「文學上的重要性」(literary importance)或是「異常的流行」(exception alpopularity)。儘管張愛玲未必願意和他們不在場的同台,但這一期的華裔代表團只有她、韓素音和寫《花鼓歌》(The Flower Drum Song ,1957)的黎錦揚(Lee, C. Y.或Li, Chin Ying頁847-848)。

張愛玲出現在第297至299頁,她的自選照就是那張她將來「看著非常陌生」的照片。她的條目一開始就寫:“Chang, Eileen(Chang Ai-ling)(September 30, 1920-)”(張,愛琳(張愛玲)(9月30日,1920-))。確是「張愛琳」先於「張愛玲」的。她的弟弟張子靜提過張愛玲十歲時,插班上海美國教會的黃氏小學六年級,填表格之際,媽媽「暫且把英文名字胡亂譯兩個字」(見《我的姊姊張愛玲》、張愛玲的〈必也正名乎〉),中文的「愛玲」本是假借自英文“Eileen”的暫名,是小名「張瑛」的小女孩的學名。歷史是身軀肥厚的,人和人,時和地的萬物互聯網,附著了不可數的金色塵埃的碎屑,偶爾一個翻身,久借不還的卻歪打正著的歸了位。而更重要的是,在文學的市場裡,起碼有兩個張愛玲,一個是英語作者,一個是中文作家。World Authors 1950-1970某種意義來說,是張愛玲在英語世界當作家的在場證明,那是一段張愛玲奮力不懈但又不為中文讀者注意的真空歲月。她1954年翻譯《老人與海》在〈序〉裡面說的:「老漁人自己認為他以前的成就都不算,他必須一次又一次地重新證明他的能力」,未嘗不是她的自況或自我預言。這本工具書作為作家的名片,說明了至少到了書成的1970年代,西方讀者比較知道的招牌是「Eileen Chang愛琳張」,而這在當時並不是搶手貨:這本指南的評介部分一開始有說「有部分論者[尤其指夏志清C.T. Hsia1961年的A History of Modern Chinese Fiction(《中國現代小說史》)]認為她很可能是『五四運動以來最偉大的中國作家』」,但也不忘指出「愛琳張除了中國文學的專家之外鮮為人知」。

「張愛琳」的自傳

World Authors 1950-1970的體例是邀請作家自己提供自傳,之後是編輯/學人的評介,最後附上該作家的重要作品與評論書目,是「看」與「被看」之間的鏡像迴廊,自覺的「自視」與他人的「凝視」前後掩映。目前還沒有資料可以評估這本前維基百科全書時代的作家辭典有多少的影響力,或是張愛玲在此之後在英語的閱讀世界增加了多少的能見度,但張愛玲這篇用英文寫的文章,是她公開所見唯一的一篇自傳。

這篇「張愛琳」的自傳,超譯回中文的話,開頭大概是這樣的:「我的前半生幾乎都生活在我出生的上海,父母是盲婚啞嫁的,最後離婚收場。我的父親是個『遺少』,母親是個畫家,出了洋,始終旅居歐洲。儘管如此,父母都認為要從小讀四書五經,我七歲就開始一天到晚地跟著家塾老師背書。之後我進了一家有規模的聖公會女校讀了六年,發現我們家就算再怎樣極端,也並不是我所想的那麼與眾不同。中國的家庭制度在破壞之中,一般而言純粹是為了經濟因素才勉強地維繫著。要不是第二次世界大戰爆發,我已不顧父親的反對進了倫敦大學。我的母親後來改送我去香港大學。但我還沒念到畢業,太平洋戰爭追了上我,所以我回到了上海。我寫小說與電影劇本維生,漸漸在中國也受到注視。共產黨建政後,我花了三年才決心離開」(譯文與陳耀成:《最後的中國人》1998以及高全之:《張愛玲學》2011有不同)。所謂的「自傳」是「寫自己」的「自畫像」,作家是「書寫者」也是「被寫體」,簡單說就是「誰?什麼?為什麼?」的自問自答,映照了作家如何自照以及願意被看見什麼。對照她生前最後出版的《對照記》,《對》最後寫道,收錄的照片雜亂無章,「附記也零亂散漫,但是也許在亂紋可以依稀看出一個自畫像來」,事隔快三十年,複數的我,不合人生比例地,兩者的tags卻驚人地相似:「盲婚啞嫁」──儘管《對照記》是隔代的祖父母的姻緣、「母親」、「港大」、「上海」、她自己的兩段婚姻都不提。

張愛玲寫這篇文章,據她自己的說法是「想借它宣傳幫我賣小說」(1966年3月31日致夏志清信),她沒有進一步談她當時已出版的英文小說,反而提到她還有別的存稿:「〔1952年〕我到了香港之後,寫了第一本英文小說The Rice-Sprout Song,後來在美國出版。過去十年,我都住在美國,大部分的時間用來寫兩部尚未出版的小說,關於共產黨之前的中國,至於第三部則仍未完成。此外也有中文的翻譯、電影以及廣播劇本的寫作」。這讓人想起她在1940年代上海出版的散文集《流言》裡面的〈存稿〉,她當時中文的寫作求過於供,要動用存稿供應:「我現在每篇摘錄一些,另作簡短的介紹。有誰願意刊載的話,儘可以指名索取──就恐怕是請教乏人」。這兩部當時屢戰屢敗賣不出去的英文小說,其一是改寫自〈金鎖記〉的Pink Tears(1957,張愛玲稱為《粉淚》,後又改寫為The Rouge Of The North,即《北地胭脂》)。這不是不挫敗人的。司馬新的《張愛玲與賴雅》(1996)參考過張愛玲第二任丈夫賴雅(Ferdindad Reyher)的日記與書信等第一手資料,書中記述張愛玲1958年的一個夢:「一天夜裡,她夢到一位傑出的中國作家(她並不認識這人)取得了極大的成就,相比之下,她覺得很丟人。第二天,她淚流滿面地向賴雅複述了這個夢」。書中有另一段記1959年改寫後的《北地胭脂》再度被退稿:「十二月中旬,張愛玲收到了炎櫻(即貘夢,張的好友Fatima Mohideen)的來信,信中對《北地胭脂》未能被出版商接受深表同情。聞此消息,張不禁熱淚盈眶,情緒低落,所有的來信無論是為她悲嘆還是對她勸告,現下在她看來都只是一種騷擾。賴雅過去從未見過她如此沮喪,他懷疑《北地胭脂》遭到退稿,就等於對她本人的排斥」。(上)【2015-10-02 10:19:12 聯合報】

她這樣被誤讀是不公平的

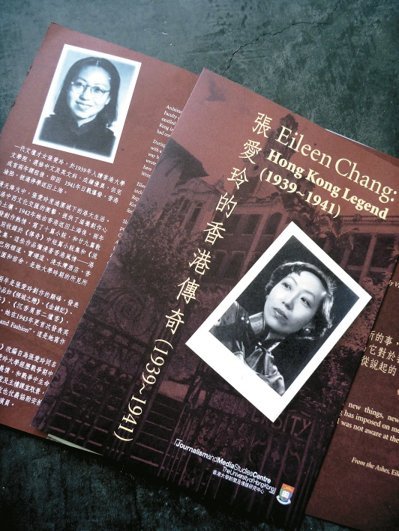

2007年香港大學主辦張愛玲展覽的說明小冊子,會中展出刊登“Stale Mates”的那期The Reporter雜誌。 李焯雄/圖片提供

難怪張愛玲這篇自傳特別記下了這一筆:「此地的出版商似乎都認為兩部小說所有的人物都令人起反感,就連窮人也不例外。有一位Knopf(克洛普夫出版社)的編輯來信說:『如果過去的中國是這樣糟,豈不連共產黨都成了救星?』這樣我與某種奇異的文學成規是相違背的:視整個中國人的國度都是滿口格言金句的孔教哲人──這在近代文學裡其實是非正統的。也因此當前對中國的兩極看法有另外的一種是:彷彿那裡還是同一批的哲人,只是統治者改為後天養成的共產黨員。」退稿信是1957年的,被退的是《粉淚》,她在1964年10月16日給夏志清的信念念不忘地提及這事。自傳後面說了很多中國的家庭制度與五四文學對它的攻擊,幾乎都在嘗試說明外國人理解中國的刻板謬誤:離不開伏爾泰式對老中國的理想化(她自己的用語是“chinoisere”,西方想像的「中國風」)或是冷戰模式的反共思維,非黑即白的──她這樣被誤讀是不公平的:「我更在意的是那夾縫中的數十年,那些崩壞與最終憤怒、混亂與尷尬的個人主義的年代,在過去數千年與要來未來的無數個世紀之間,短得可憐。」

World Authors 1950-1970並沒有提到張愛玲再婚後1956年9月20日在美國第一篇單篇發表的英文短篇“Stale Mates : A Short Story Setin the Time When Love Came to China”(〈老搭子:愛與中國相遇時的短篇小說〉,中文本是〈五四遺事〉,1957年1月20日刊登在台北的《文學雜誌》)。那是在The Reporter(《記者》)雙周刊,那一期有一篇名為“Who-What-Why-”的文章,有簡介張愛玲,有幾句話說得比她自己說的更簡潔:「愛琳張的短篇小說發生在中國歷史上某種括弧的時期,介乎以封建與滿清風俗為基礎的舊秩序與毛澤東的新政之間」(頁8)。中文的讀者當會讀出張愛玲擅長的是1949年前的中國,但「面對著堅實如語言障礙的種種障礙,被逼要說理與說明」的張愛玲通篇地談中國,卻又矛盾地坐實了外國人眼中張愛玲的另一種「中國風情」。World Authors 1950-1970各打五十大板式的結語指出那些將張愛玲的作品視為給冷戰添柴點火的人無疑把她捧得太高,但相反,把當代小說當作革命的政治服務的人又過分貶低她──儘管她的作品最好的時候,「達到了超越時間與地域的普遍性」。透過洋人的鏡片,有一段,張愛琳/張愛玲的形象是:「愛琳張的不變主題是家庭將個人打壓得支離破碎,直到他不想逃脫為止」,評介最後對張愛玲寫自傳時候尚未得以出版,所以也沒有點名提及的《北地胭脂》有很短的評語:「雖然感覺是有點閹掉了的氣弱,小說描寫了垂死的社會制度以及這種災難對個人的摧毀,仍然是很富啟發性的」,評價的重點依然回到文學的中國社會學──這樣的讀法當時恐怕不是孤例。

當張愛琳趕上張愛玲

如果歷史能夠用未來式來讀,1966年,照片中的張愛玲將要離開華盛頓,賴雅當時已經癱瘓了兩年,她將要隻身去俄亥俄州的邁阿密大學當駐校作家,一年後她將流徙麻省康橋,開始《海上花列傳》的英譯,此時的她曾一年之內歷經懷孕、墮胎、再婚(1956年),經濟也不穩定,她當時並不知道,她的流浪小說《北地胭脂》輾轉兜售,隔年1967年始得在英國出版,而且幾乎沒有評論。她後面的英語翻譯或創作如The Young Marshal(1959年開始醞釀,2014年9月附著別人翻譯的中文本《少帥》在台北出版)不是沒完成就是生前都不能出版。她可能的作品,據司馬新說應該包括Corpse Driver《殭屍車夫》(宋以朗則說應該是《趕屍人》)與Bridge of Filial Piety《孝橋》。至於司馬新另外提到的The Shanghai Loafer,內容張愛玲自己有清楚交代就是中文本的〈浮花浪蕊〉:「『浮花浪蕊』起先用英文寫,原名『The Shanghai Loafer』(上海懶漢)」,見《皇冠》雜誌1983年4月總350期的〈『惘然記』二三事〉頁99──這篇文章收入1983年6月出版的小說集《惘然記》時改題〈惘然記〉,也刪去了引文這一句,所以她好友宋淇的兒子宋以朗(張愛玲文學遺產的執行人)並沒有看見,一度以為那是〈色,戒〉的英文本,倒是後來他從張愛玲致他父親的信件中推論出同一答案來(見《宋淇傳奇:從宋春舫到張愛玲》2014)。

1967年,「張愛琳」開始另謀出路,以「張愛玲」身分重返中文市場,在台灣的《皇冠》雜誌開始《北地胭脂》中文本《怨女》的連載。張愛玲接枝西方並不成功,於是重回前線港台,上接上海時期的她。之後的1968年皇冠開始新/重新出版她的中文作品,某種程度的落葉歸根,當然,她的英語書寫並沒有斷。同年,她將要面對賴雅的死亡。1968年2月《皇冠》總168期開始連載《惘然記》(據1950年《十八春》改寫的《半生緣》原名),宣傳口號是「享譽國際名作家」,穿越劇一樣超前地挪用了未來的副標。同年7月總173期將要刊登《惘然記》最後一期,還加題「亦名半生緣」,同期另有張愛玲第一次的正式訪問:殷允芃「中國人的光輝」系列訪問的第一篇〈訪張愛玲女士〉,現在的讀者讀到孕婦的意象應該體會到創作以外的另一種辛酸:「我寫得很慢。寫的時候,全心全意的浸在裡面,像個懷胎的婦人,走到哪兒就帶到哪兒。即使不去想它,它也還在那裡」(頁66)。然而不管是當時還是現在,這種市場包裝是華人讀者比較願意看見的:西征的國際知名作家張愛玲,華人都選擇性地相信閱讀市場的世界是平的,有才華的作家應當通行無阻──有點像華語流行音樂的歌手,很多人都願意相信他/她們的偶像是「亞洲」巨星,畢竟受眾都喜歡成功的英雄人物,儘管明明知道亞洲說的可不只是中文。

2015年6月16日,只在1956年香港出版過、前身是1954年中文本《赤地之戀》的Naked Earth(《赤地》)終於在美國出版,那是張愛琳生前三本有定稿的英文小說之一。當張愛琳趕上張愛玲,距離張愛玲逝世已將近20年。(下)【2015-10-03 08:47:44 聯合報】