少女杜麗娘春遊花園,牡丹亭下夢一書生,夢裏交歡,行來春色三分雨,睡去巫山一片雲,醒來悵然所失,抑鬱而亡。少女離魂歸天,十二花神來迎接,仙樂飄飄,曼舞翩翩,台中國家歌劇院連演三天蘇州昆劇院全本《牡丹亭》,第一夜,故事在高潮中落幕。該戲製作人白先勇在掌聲與喝采聲中現身了,舞台上,他被一群彩衣斑斕的才子佳人們簇擁著,步履輕快,這裡點頭微笑,那裡招手致意,彷彿南極仙翁。

不老可比 尹雪豔

對岸搬演湯顯祖《牡丹亭》單位不知凡幾,唯獨以白先勇之名的白牡丹一支獨秀,自2004年在台北首演,至今世界巡演289場,場場爆滿,總觀賞人次超過60萬。演出結束後的派對,南極仙翁下凡了,近看他臉上掛著微笑,皮光肉滑,氣色紅潤,身上一席寶藍色長袍是服裝設計師洪麗芬新製的,設計師長年為他裁製衣裳,說他10年來身形都沒改變。

80歲的作家和尹雪豔一樣總也不老。

不,何止不老,簡直更年輕了。2年前,政大教授陳芳明見他神采奕奕,以為他染髮,探究之下,始知他出版《父親與民國》,為父親白崇禧平反,了卻心事,故而神清氣爽。訪問第一個問題就問他這事,「欸,是真的,我最近寫在聯副的文章你看過沒?《八千里路雲和月》。我不是出版《父親與民國》嘛,這2年我走了12個城市,東西南北到各個大學演講,就寫這個事。」文章以八千里路雲和月之名,自是把父親比作岳飛,一代名將戰功彪炳,晚年被蔣介石架空在台灣,形同軟禁,頗有壯士未酬身先死的意味。而文章題目也反映自己為父平反,四下奔走的心情,「他為國家打仗一輩子,應該給他一個安靜的晚年,百戰將軍何必要用小特務去跟蹤?這不是國民黨應該做的事,那個心事積壓了20年,總算寫出來了。」

百大經典 臺北人

白崇禧乃中華民國陸軍一級上將與首任國防部長,育有子女10名,白先勇排行老8,出生桂林,亂世之中,童年相繼在重慶、上海、香港度過,15歲移居台灣。

將軍之子棄武從文,念台大外文系,22歲辦《現代文學》,但不脫父親影子籠罩。趨勢科技文化長陳怡蓁是《牡丹亭》贊助者,說他行事嚴謹,共事者戲稱他白司令、白將軍。大作家也不否認這點,說:「我父親是軍人,很嚴格,我辦《現代文學》時,以為他的世界和我格格不入,嘿,沒想到年紀大一點,做事情也學他那一套,我辦雜誌,現在講來有leadership(領導能力),能穩住這一群人一定要有相當的能力,你知道,文壇很不好弄的!」

李昂少女時代在《現代文學》發表小說,她心中的白大哥一雙火眼金睛,自己的心情是悲是喜,白大哥一眼就看出來了,順手一個摟肩或擁抱,她就足以忘憂。她說白大哥懂人情世故,製作《牡丹亭》錢的缺口這樣大,可是就有通天本事這裡找錢、那裡要人,但又不讓人覺得銅臭。

七等生、王禎和、李昂、三毛…翻開《現代文學》總目錄,提拔的作者一字排開,閃閃發亮,可比封神榜。他名列仙班之首,《亞洲週刊》20世紀百大中文小說中,《臺北人》入前10強,《孽子》是同志經典,晚近復興崑曲,為父親作傳,謀一事成一事,人生亦如牡丹一樣花開富貴,然而讀他的小說,36篇之中,有23篇以死亡終結,堪稱死亡筆記本。問為何如此?他回答童年肺病一場,小小年紀對人生便有了無常之感。

男孩寂寞 17歲

他7歲時住重慶,遭祖母傳染肺結核被隔離,「我一個人住半山的房子,保母跟著,有自己的小廚房,吃飯一個人。父母親偶爾來看我,但和哥哥姊姊不在一起了,覺得被打入冷宮,失去童年,從此個性就變了。」作家敏感心性,隔離3年,又更容易傷春悲秋了,獨居的孩子聽見燈火輝煌處有熱鬧的笑聲,掉下淚。

「家裡10個小孩,我不是爸爸最愛的,不是媽媽最愛的,他們掩藏得很好,表面很公平,分10個橘子差不多大小,但我心裡很明白他們最愛的是哪一個。」他自我安慰夾在在中間,二邊的愛都有分,其實幸福,但也知道「念書考得好,家庭地位高」的道理,從香港輾轉來台念建中,跟寒窗苦讀沒兩樣,「建中學生數理很好的,我在香港又沒學過,老師說什麼我聽不懂,我請我前面的同學教我,硬著頭皮拚命去念,欸,初三考第一。」

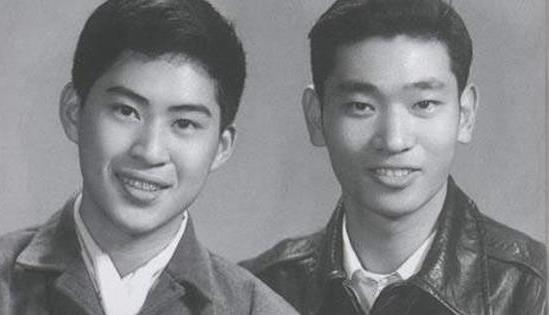

小說家筆下男孩17歲是寂寞的,但17歲的小說家,在最好的時光遇見最好的人。1954年夏天,他上課遲到,搶著上樓梯,撞上了一個也快遲到的男孩,那是隔壁班的同學王國祥。

遊園驚夢 牡丹亭

他在《樹猶如此》追憶往事,說二人來往相交,情牽38年。他少年夢想日後到長江三峽築水壩,申請保送成大水利系,王國祥也跟著去考成大電機。他發現自己興趣不合,重考台大外文系,王國祥也轉學台大物理系,他辦《現代文學》,種種快樂牢騷,王國祥都是第一個聽眾,二人一前一後赴美。

王國祥念台大時罹患「再生不良性貧血」,罕病僅5%治癒率,在中醫調理下奇蹟康復,藥方中有一帖犀牛角,小小一包價值不菲。他說,日後在聖地牙哥動物園,見著犀牛,想到這是治好王國祥的,心生好感,站在獸欄徘徊久久才離去。王國祥50歲後復發,他找出方子張羅藥材,當時,犀牛已是保育類動物,他四處張羅,在加州一藥房苦苦哀求,過程無異白素貞盜仙草。

然而20年過去了,王國祥病況已與年輕時不同,藥石罔效,僅靠輸血續命。他捧著厚厚病歷,中國、台灣遍尋名醫,「我與王國祥相知數十載,彼此守望相助,患難與共,人生道上的風風雨雨,由於二人同心協力,總能抵禦過去,可是最後與病魔死神一搏,我們全力以赴,卻一敗塗地。」1992年夏天,白先勇在加護病房握著王國祥的手,陪他走完人生最後的路。

因對生命感到無常,所以小說家在作品中凝視死亡,伴隨著死亡的,是對青春的迷戀。是故《孽子》裡有青春鳥飛翔,《牡丹亭》藉由青春的演員、青春的衣服讓崑曲還魂。

玉卿嫂額頭有條條分明的皺紋,他恨不得借容哥的手在她的額頭用力磨一磨,全數抹去。人生80,又是如何看待青春呢?「花在青春開得最美,人也是的嘛,不是有句詩嗎?彩雲易散琉璃碎,青春因為短暫,所以值得留戀,太長就沒意思了。回頭看青春,等於爺爺看孫子。」

長壽還勝 金大班

「現代科技可以讓每個人跟尹雪豔一樣不老,你有比較開心一點?」「可能!可能!但科技延長也有個限度,人都是會老的。」「你活得比金大班、尹雪豔還康泰,小說家活得比自己小說人物還久是什麼感覺啊?」「跟生命妥協了吧,對自己、對人也比較寬容,也會比較有自處能力了,每個人到最後只剩下一個人了,這要及早準備,臨老再來準備,慌慌張張、手足無措,那也不行。」

順著他的回答問下去:「那麼王國祥的離去呢?一個人的老去,獨自生活這門功課您學習好了嗎?」愉快的氣氛頓時凝結,他望了我一眼,像被冒犯,又像被觸碰心事,沉默不響,1分鐘像1小時。我手忙腳亂翻著桌上的資料,結巴解釋之所以這樣問,是書中看到聶華苓提及您在信中寫給她一段話:「我跟王君17歲結識,相守30年,他曾帶給我人間罕有的溫暖。這幾年我還在學習一個人走下去。」他淡漠地解釋:「那時候她先生走了,我寫了一封信去安慰她,歷經這種親近的人一下子走掉的事,我想誰都很難調適,那個學習都是一輩子的課題。 」

「對了,您剛剛說2000年經歷一場大病,沒講完…」場子冷了,只得把話題兜回來,訪談最初,他提及自己心肌梗塞的往事被打岔了,不妨從這裡重新開始。「很有意思,這個故事,我家裡後花園有一盆茶花,種子從雲南來的,叫做佛茶,花跟蓮花一樣大,花是1998年種的,過1、2年,飆起來了,泥土不夠了,2000年夏天,我午覺醒來,看車房有一袋泥,想到要加土,把泥土一搬,欸,發作了,心緊得不得了,躺下來,沒事了,去看急診,我父親心肌梗塞走的嘛,醫生見狀轉診心臟科,做心血管檢查,左冠狀動脈,阻塞99%,只得緊急開刀,命懸一線吶。發病前的1個月我去京都33間堂,裡面供著800尊觀音,我本來對觀音就很親,我上香,忍不住掉淚,那種掉淚就是一種受了菩薩的護佑,後來想想菩薩留我在世上,可能還要我做什麼事。」

流浪孽子 青春鳥

2000年後,他讓崑曲還魂,替父親作傳,也幫曹瑞原把《孽子》改編電視劇,「男孩子之間的情感拍成電視,要讓每個人都能接受,不能曲高和寡,又不能粗俗不好看,這個不好弄,真的不好弄。」小說1977年在《現代文學》連載,問若青春鳥們活在今時今日,想對他們說什麼?「天生我材必有用,身體髮膚,是上天,同時也是父母給我們的,應該珍惜。外界對同志的歧視不要讓它內化,別忘了,大家都是人,人生而平等,但我很高興,大家都站出來,勇敢做自己。」

既是歡喜當下的青春鳥勇敢做自己,何以小說中的少年們彼此不做愛,只和年紀大的男人發生關係?「肉體是人的現實,小說家寫肉體也寫不過《金瓶梅》,但肉體寫穿了,也不過這樣,有些故事可能需要,但《孽子》主題不在那裡,它的主題是父親,處理各式各樣的父子關係…」

父親,父親,始終是父親。《臺北人》壓軸是〈國葬〉,寫大將軍喪禮;《孽子》最終一個章節,孽子們替傅老爺子送終;《父親與民國》最後一張照片,他撐著傘在雨中祭父,「父親是我生命最重要的主題。」他說。「你沒有讓爸爸失望吧?」「我想他對我很器重。」「爸爸知道你的事嗎?」「他知道,知道就不談啦。我們家沒有像我小說裡面寫的那個樣子,父親拿著槍要你滾出家門。」知道,卻不說破,所謂人情世故。

樹猶如此 憶故人

性向這件事,他在香港受訪坦承不諱,大家也就不追問了。別人這樣待他,他也這樣待人,如得其情,哀矜而勿喜。蔣曉雲《民國素人誌》等於把《臺北人》的故事重寫一遍,她沒指名道姓,但好事的人從線索推敲,不免把尹雪豔連接到張忠謀老婆張淑芬的媽媽去,拿這個事問他,「我覺得文學家下筆可能要留幾分慈悲。」他笑笑著,便沒有往下說。

因為懂得,所以慈悲。《樹猶如此》悼念王國祥,不稱男友、伴侶或情人,僅僅說是摯友。若非怕父親失望,是否那感情太真摯,真摯到無法用世間任何一種尋常關係去定義?「那是一段很深的情感。」這一次,他不加思索地回答了。

小說裡的孽子被趕出家門,而他呢,家在那裡呢?「桂林是我原來的地方,台北感情很深,好多親友在這裡,美國住了幾十年,有一定的attachment(連結),家在那裡呢?文化才是我的家。」深諳人情世故的作家說自己家住《紅樓夢》《牡丹亭》,回答得體又漂亮,誰都不得罪。然而故鄉便是父母埋骨處,《奼紫嫣紅開遍:白先勇》紀錄片的總製作人林文琪說,一次他們在白崇禧墓園取景,白先勇指著家族墓園一角落告訴她說以後就埋在這裡。

柔情還續 紐約客

作家身後事看得灑脫,但人生待辦事項還很多,父親傳記還有一部要弄,《紐約客》也未寫完,他面色紅潤,愈說愈起勁。看了一下手機,午後5點。作家日日過午起床,對他而言一天正要開始。他說睡眠品質不好,日夜顛倒,看書聽音樂,電影也看,深更半夜才睡。問他最近看了什麼?他說《琅琊榜》,我啊了一聲,追問不會《甄嬛傳》也看吧?紅學大師笑呵呵地說道:「看啊,虧編劇想得出來,他們倒是越來越厲害了。」一個人的夜晚,受觀音菩薩護佑的人也唸經嗎?「唸啊,唸《心經》、唸《普門品》,讓自己心定。」我又啊一聲:「你還會覺得心猿意馬嗎?」我沒想會在這樣一個花開富貴的南極仙翁嘴裡聽到這樣的回答:「會啊,怎麼不會呢?」