莊子,你好:小雪讀齊物論筆記(上)/蔣勳

大塊呼吸,讓所有的孔穴發出聲音。一棵百圍的巨木,樹上許多癤瘤孔穴,像人的鼻孔,像口腔,像耳朵,像屋簷下承重的枅木,像圓圈,像石臼,像凹窪,像汙糟……

當風行過,所有的孔穴坳谷發出共鳴,那是大地宇宙的聲音……

十一月二十二日,節氣小雪,在宮城縣鷹泉閣留宿兩天,第三日往山形縣藏王去,身上帶著「巾箱本」郭象注的《莊子》。

北國的冬,山色蒼蒼,是秋的楓紅絢爛過後非常沉靜深邃的山色。

莊子喜歡用「蒼蒼」二字。〈逍遙遊〉一開始就說「天之蒼蒼,其正色邪?」「蒼蒼」或許不是顏色,是人類視覺達不到的空間的遠,是天的無所至極的遠。「蒼蒼」被理解成色彩,只是一種視覺的偏見吧。

剛剛從北溟飛起來的魚,怒而飛,飛成九萬里高空的鵬鳥,牠從飛起來的羽翼下面看到了無邊無際的天的顏色——蒼蒼。

很少在冬季來北方,因此也很少有機會看到這樣灰雲濃厚堆積下山色的蒼蒼。

《詩經》的〈蒹葭〉裡用到「蒼蒼」,「蒹葭蒼蒼」,也是入冬時節河岸蘆葦的蒼茫吧。

生命知道接下來是冬天,寒冷、大地乾旱、烈風呼嘯、雪飛冰凍,生命要如何存活?

每一株植物都感受到死亡的壓迫,綠色的葉子變黃變紅,入秋以後,整座山都在預告,冬天要來了,這是最後的華麗繽紛。

立冬後的山,大部分植物都已離枝離葉,剩下光禿禿的主幹。(圖一)

那是〈齊物論〉裡說的「槁木」了。

形固可使如槁木,心固可使如死灰乎

〈齊物論〉的開始:「南郭子綦隱机而坐,仰天而噓。」他靠著几案,抬頭看天,一口一口長長噓氣。

他的學生顏成子游看到老師的形貌神態,如此不同於往日,驚訝極了,「怎麼可以如此?」

子游問老師:「形固可使如槁木,而心固可使如死灰乎?」

我們活著,這身體形狀可以像死去枯槁的樹木嗎?我們的心也可以像燃燒殆盡之後不再有溫度的死去之灰嗎?

這北國的山,山裡冬日灰棕色的禿枝枯木,死寂的寒林,都像是〈齊物論〉的發問,也像是回答。

而老師南郭子綦的回答只有三個字——吾喪我。

老師說:我死去了自己。

不再有「我」,不再有「自己」,「我」失去了「我」,就可以形如槁木,心如死灰嗎?

我想起傳說裡蘇軾喜歡畫的「枯木」(圖二),也想起他在〈寒食帖〉裡的句子——「死灰吹不起」(圖三)。

下放黃州,從牢獄出來,彷彿死去了一次,東坡真能領悟「吾喪我」的意思吧。嚮往形如槁木,嚮往心如死灰,他那時大概很像南郭子綦吧,他也因此從自身的際遇更深地讀懂了莊子的〈齊物論〉嗎?

東坡〈寒食詩〉還有一個典故,也來自莊子「大宗師」──「闇中偷負去,夜半真有力。」莊子說有人怕船被偷,把船藏在深壑裡,夜半潮水上漲,把船漂走了。

不知不覺,我們的一切都會被時間偷走,形體或心事都一樣,形如槁木,心如死灰,現在的「我」看著過去的「我」,像槁木看著春天的翠綠,像死灰看著曾經熾熱的火燄。

春天的青翠,冬天的枯槁,其實是同一株樹木。大火熾旺燃燒的一段柴薪,和燃燒後的死灰,也仍然是同一個身體。

我們的身體形貌,從嬰兒到孩童,從孩童到少年,從少年、壯年、中年,兩鬢斑白,到老年的形如槁木,其實是同一個「我」。

在不同時間裡的同一個自己,可以有連續的對話嗎?

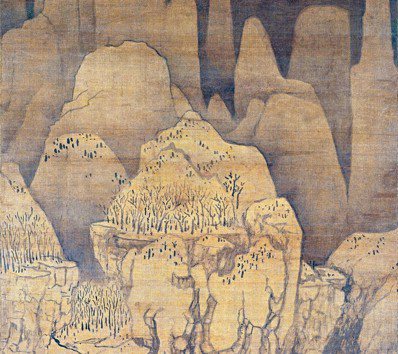

十一月二十四日,小雪後二日。路過山形的立石寺,這是比叡山延曆寺分寺。公元九世紀建寺,距今有一千兩百年。山寺依山壁的結構建造,有巨石壁立如刀斧削成,就在陡峻石上建築殿宇。(圖四)

有石階依循盤旋而上,把各殿、院、堂連接起來,成為規模宏大的寺院。寺廟各院各殿就建立在山岩巨石間,有的供奉觀音,有的供奉地藏,最上一座是阿彌陀堂。各院各殿,一步一步走去,彷彿修行的路,可以從不同高度看遠遠近近一片冬日的寂寥山林。走得喘急了,就停下來,靠在石階邊,看一片落葉,彷彿等了好幾百年,在這石階上靜靜等候我的疲累徬徨,落葉像跟曾經還在枝梢上時的自己說話,說一句「吾喪我」。

「吾喪我」,是要用多長的時間學會把身上馱負太久的自我一點一點放下?疲累、喘急,是因為背負在身上的「我」太沉重了嗎?每一段石階都走得這樣步履艱難,顛顛簸簸。

山寺沿路都是歷代碑刻銘記,也有著名俳句詩人松尾芭蕉的詩,夾雜在一千年間眾生的祈願中。千手觀音石像下有眾多木條祈求病苦平安,地藏石尊下有更多向亡者的度化告白。詩人的詩句華美,其實或許不及一平凡眾生為親人亡故唱讚誦念的「阿彌陀佛」吧?

整座山,一步一階,每一片落葉,在空中飛舞,墜地墮泥,形神消逝,都只說生死一事,也正是〈齊物論〉裡「槁木」「死灰」的對話吧。

一株樹木,可以從青春欣榮看到自己的枯槁嗎?

一段柴薪,可以從火的熾烈燃燒,看到死灰的寒涼嗎?

「吾喪我」,是兩個時間裡我與我的對話。

從山腳下一路走到立石寺最高處的「大佛殿」。濃雲密布,像是要下雪了。山色在灰暗的墨綠裡有一絲一絲的赭黃絳褐,織成貴氣不喧譁的錦繡。

眼前的風景讓我想起黃公望,那個晚年自己命名「大痴」的道士,曾經在九峰看過連續數日落雪,即興畫了「九峰雪霽」,用淡淡的墨,一層一層染出雪山的層次,從白到灰到墨黑,灰的中間流動著淡淡的絳色的光。(圖五)

「淺絳著色」,以前以為是技巧,只是在墨色裡加了淡淡的赭石、朱磦,看到眼前冬日之山,在一片蒼茫的灰白裡透露著枯枝枯葉的「赭棕」,知道大痴是在晚年領悟了生命最後的風景吧。

這個幼時的孤兒,被富有黃公收養,十二歲入神童科考試,少年得志,壯年卻不幸捲入長官受賄案而入獄坐牢。中年以後,少年得志的「我」死去了,黃公望出家做道士,在松江賣卜維生。「吾喪我」,一個生命的遞變,是可能死去多少次的我?我們只看到他七十歲以後的畫作,〈九峰雪霽〉、〈富春山居〉都是八十歲以後的創作。一路走來,得意、失意,都在畫中,八十歲自然是人生的冬日之景,白髮蒼蒼,他靜觀落雪,一層一層的灰,灰中淺絳,是槁木,也是死灰,但如此華貴寧謐。八十歲,落魄江湖,回看七十年前、十二歲神童科考試時自己的青春,是否能懂〈齊物論〉裡南郭子綦說的──「無喪我」?

離那個十二歲的「我」很遠了,失喪了那個意氣飛揚的「我」,今日的我,可以安心如槁木,也寂靜如死灰吧?

人籟地籟之後,可以聽天的聲音嗎?

到藏王溫泉當天,天空已經飄雪。雪落無聲,卻如此紛華,像四方唱讚。

次日醒來,窗簾映著雪光,窗外已是一片瑩白。

雪越下越大,稍一開窗,就聽到大風怒號。

〈齊物論〉裡關於聲音的描述很有趣。至今影響漢語文化圈用「人籟」、「地籟」、「天籟」品評音樂的高下。

但是〈齊物論〉裡似乎並沒有品評,也沒有刻意分高下,只是帶領人們進入聽覺的微妙世界。

我們聽過人的聲音,還沒有聽過大地的聲音,還沒有聽過天空的聲音。

他帶領學生聽宇宙的呼吸,那被稱之為「風」的聲音。

「是唯無作,作則萬竅怒呺。」

風,或許並不是一種聲音,而是大塊的呼吸。

大塊呼吸,讓所有的孔穴發出聲音。一棵百圍的巨木,樹上許多癤瘤孔穴,像人的鼻孔,像口腔,像耳朵,像屋簷下承重的枅木,像圓圈,像石臼,像凹窪,像汙糟……(圖六)

當風行過,所有的孔穴坳谷發出共鳴,那是大地宇宙的聲音。

像箭激射的聲音,像火燃燒的聲音,像萬口叱吒,像喘息,像號叫,像肺腑裡最深處的哭與笑嗷……

我們應該可以聽到更多的聲音,比南郭子綦更多,或者比莊子更多。

宇宙大風停止,所有發聲的孔穴萬竅都虛空了,像我們身體的臟穴,一旦呼吸停止,穴竅也安靜下來。

換了雪靴,走到戶外,踏足大約二十公分深的雪裡,頭髮上、臉上,耳、目、口、鼻都是飄雪縈繞。

我此刻靜靜聆聽雪落的聲音,雪在風中聚散的聲音,迴旋沉浮的聲音,墜落的聲音,堆積的聲音,融化和凝結的聲音。

把竹子定出音高是人籟,找到宇宙間的孔穴呼吸是地籟,〈齊物論〉並沒有直言「天籟」,是那個自己知道開始,也知道停止的聲音嗎?

花綻放的聲音和凋謝的聲音,日出的聲音和日落的聲音,山嵐升起和散滅的聲音,生命形成和消逝的聲音,日夜相替代的聲音。

(上)

【2018/12/19 06:30:00 聯合報】