【〈翰墨知交情〉之二】莊靈/賊不空過

最近筆者所寫的系列文字,大概都圍繞著一個主題,那就是大約在半個世紀之前,父親莊嚴先生和他經常來往的藝文界好友們,通常會藉信札、書藝或繪畫相往來;而筆者則從這些今天保存下來朋友寄給他或送給他的墨跡,透過個人對舊時情境的回憶,希望能夠重現當年他們彼此之間的深厚情誼,同時也能藉此傳達出那些從他們筆下流洩出來的動人文化風景。

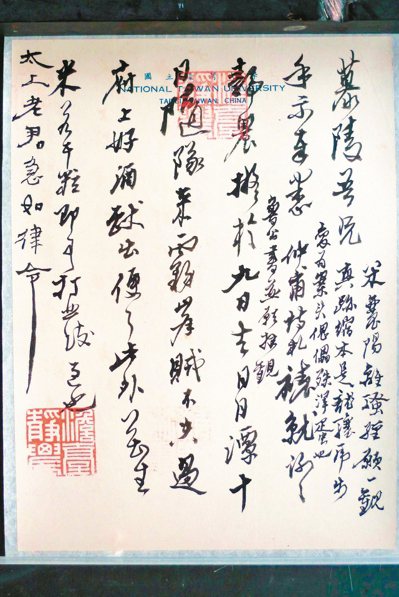

今天的本文,還是要從臺靜農世伯在民國45年(1956)春天,寫給父親的一封毛筆書信談起。這封信是用一張印有國立台灣大學抬頭的西式信紙寫的:

慕陵吾兄:手示奉悉,仲甫詩札裱就,謝謝。

靜農擬於九日去日月潭,十日隨隊來霧峰;賊不空過,府上好酒獻出便了,此外花生米若干粒即可打發過也!太上老君急如律令。

下鈐「澹臺靜農」朱印一方。書畢再於信首下方空處續筆如下:

米襄陽離騷經願一觀,真跡縮本是龍驤虎步變為案頭傀儡,殊渾蛋也!

之後再於另二行間空處續書數字:

魯公書並願拜觀。

當時靜農世伯還在台大中文系擔任系主任,民國45年春天正要帶畢業班同學去中南部畢業旅行。其實除了日月潭,他還打算帶同學到霧峰北溝的故宮庫房參訪,因此可能早就與父親聯繫過;這封信推斷只是為告知確定的抵達日期寫的。

此信最令人印象深刻的,除了筆力蒼勁瀟灑,老友間全無拘束的諧趣戲語,像不惜自稱為賊,卻只為討一杯好酒和幾粒下酒的花生米,即讓人欣喜讚嘆;另外像在行筆間突然給太上老君的急如律「令」安上一條氣勢如虹的長長尾巴,也十分令人驚豔。尤其臺伯對於宋代書畫大家米芾所書的《離騷經》,知悉被現代出版商任意將「龍驤虎步的真跡」原本,改印成了淪為「案頭傀儡式縮本」的做法,顯然大有意見,而且立刻就用最直白的通俗口語痛加撻伐;讀來除了令人拍案叫絕,更讓人見識到臺老的真性情!

每當筆者看到信中這句「評語」,便會想起過去曾經多次伴隨父親參加他們老友間的飯局;席間在談到某些人物時,臺伯往往會一面帶著笑容,一面仍以平常語調用他慣用的皖北鄉音直接道出:「那極無恥,那極無恥,哈哈……」的簡白評語,讓人多年難忘。

談到臺伯希望看到的米襄陽《離騷經》,據筆者所知,它是北宋四大家之一的米芾(1051-1107,字元章,祖籍山西,後曾遷居湖北襄陽,故稱)他用行楷所書的屈原名篇,可說是「米書」的代表作之一。真跡為紙本冊頁,迄今已近千年;過去的論者評米書「超萬入神、沉著痛快,此冊則兼有其美」。這件名跡歷代都在收藏家手上流傳,從來就不是故宮藏品。民國四十年代,據說為一位黨國要員所收藏,而且輕易不示人。臺老想看的不知是否就是這件珍品?而信中提到的「仲甫詩札」,不知是否是陳獨秀所寫的詩集?至於「魯公書」就更不知是否即為故宮所藏的大名迹〈顏真卿祭姪文稿〉,還是另有其他的顏書可看,就完全無法得知了。

筆者手上剛好有一張父親遺下的正方形120舊照片,所拍剛好就是那次臺伯帶著台大中文系畢業同學到北溝故宮去參訪時的多人排排照記錄。照片的拍攝地點就在北溝故宮庫房區的圍牆外邊,畫面後排立者左起第一人是臺靜農世伯,中間三、四兩人是母親申若俠(當時她也是故宮的工作同仁)和父親莊尚嚴;前排蹲者大概都是中文系的畢業同學,其中左起第四人就是當代的著名作家林文月教授。今天看來他們都好年輕。

記得文月姊曾經應筆者之請,為紀念先父百歲誕辰出版的專集《故宮.書法.莊嚴》寫過一篇文章:〈記一張黑白照片——懷念莊慕陵先生〉,並且發表在民國87年7月27日的《聯合副刊》和8月5日的《世界日報》上。文章便寫出了那天她和同學到北溝參訪的情形:

……我第一次看到慕陵先生是在民國四十五年春季。那年即將畢業的同班同學十餘人,由當時的系主任靜農師帶領,去中南部畢業旅行。當時台大中文系的學生人數不多,師生間有極親近濃郁的感情,故而大學生舉辦畢業旅行,竟然勞駕系主任參與。畢業旅行費時幾日?旅遊過哪些地方?我已經沒有什麼印象,只記得我們在系主任帶領之下,去訪問霧峰鄉北溝村,參觀了那時暫設在該地的故宮古物館。(筆者按:當時北溝的文物陳列室尚未落成,所指應為故宮庫房)

我們一行人自台北搭乘火車到台中,再改坐公共汽車到一個簡樸的鄉村。莊慕陵先生當時為故宮古物館館長,他和二、三位工作人員站在磚造的平房門口迎接我們。在外雙溪的故宮博物院尚未建造以前,自大陸運轉來台灣的故宮古器物都暫時收藏在氣候比較乾爽的中部,而由大陸護送那些古器物安然抵台的慕陵先生和他的家庭,便也與古器物同時移居在北溝。那時珍貴的文物並未對外公開展覽,而只是小心翼翼地收藏於北溝的山洞中,由於尚未有除濕及空調的科學設備,所以定期輪流移出若干件於與山洞毗鄰的庫房內曝晾,以為維護。我們班上的同學,有幸因靜農師與館長多年的交誼,遂得藉畢業旅行參觀了一部分的國寶!

那磚造的庫房傍依山洞而蓋。四十年後的現在我仍記得那一排只糊水泥而沒有任何裝飾的簡素平房。慕陵先生引領我們進入那平凡卻意義非凡的屋中。猶記得有一間是擺設鐘鼎類古銅器。白布覆蓋著可能是極尋常的桌几,上面羅列著許多件商代、周代的名器。毛公鼎單獨放置在一方桌上,占據庫房的中央部位,既無安全措施,亦無玻璃罩蓋,幾乎伸手可觸那舉世聞名的寶物!我們輪流在那前面拍照留影;至今,學生時代的相簿中仍貼著那一方照片。

慕陵先生一一為我們仔細講解每件器物的由來及特色,使我們的知識從書本文字而具體領會實物。那樣的畢業旅行,令我難以忘懷。我們已事先約略自靜農師聞知館長如何備盡困難艱辛甚至冒險萬端地負責及時運出國寶的故事,對於眼前那位清瘦而英挺的人物,遂格外有一種欽佩之情油然興生。當年若非慕陵先生以及一些衷心愛護國家寶物的人士盡心盡力護送,今日故宮博物院中所展示及收藏的歷史珍寶將不知是怎樣一個下場?

……

悠悠二十年的時光流逝,雖然敬愛的長輩已先後作古,甚至溫州街的台大宿舍都已經改建成為高樓公寓,我所熟悉的老舊日式木造書齋也不復存在;但是那個冬日午後,莊靈按下快門所捕捉到的這個鏡頭,卻永遠保存了人間最值得欽羨的一幕景象。

照片裡的兩位長者,都曾飽經中國近代歷史的種種憂患,他們在中年時期毅然離開家鄉,轉徙來台灣定居,貢獻畢生精力於此地的文化教育;他們的晚年素樸而豐饒,應是無所遺憾。放大的黑白照片,無須任何註解,正說明了一切。斗室之內,知交相聚,無論奇文共賞、疑義相析或書畫展才,莫不真誠而理勝。

面對這一張照片,我看到一種永不消滅的典範,不再沉湎於傷逝的悲情,內心只覺得熙怡而感動!

文月姊文中所談的那張黑白照片,即為今年1月3日《聯副》刊出筆者於1969年冬天在臺伯書齋中所攝的「一生至友」一作。關於靜農世伯和父親間的翰墨往來故事,未來有機會再向讀者報知。

【2017/01/26 07:58:37 聯合報】https://reader.udn.com/reader/story/7048/2252784