【翰墨知交情之三】莊靈/從北溝到摩耶精舍(上)

父親莊嚴與大千先生的交誼至少超過四十年;據筆者所知,他們早在大陸時即已熟識,真正頻繁交往則在父親護運故宮文物於1948年底來到台灣,並且於1950年從台中糖廠倉庫正式遷到霧峰北溝庫房之後。大千伯則是自1949年匆忙從成都撤離大陸到台灣,為了希望能接出更多家人,只好轉赴香港,之後再遷印度大吉嶺,最後則遠徙南美阿根廷,直到1953年才定居在完全由他自己設計並且督建的巴西八德園。由於思念故國心切,他幾乎每年都會因辦展、訪舊而有遠東之行;通常只要回到台灣,他幾乎都會到北溝故宮看畫,這樣便能和父親及故宮的朋友們有好幾天的歡喜聚晤。(圖一)

大千伯每次到北溝都住在我家(父親將它取齋名為「洞天山堂」)前面不遠處,由聯管處(筆者按:即「國立故宮中央博物院聯合管理處」)經管的一棟日據時期舊有的日式招待所;他白天在庫房看畫,晚上都會和父親還有故宮的老同事們詩酒暢敘或者提筆作畫,每次至少停留兩三天;每當大千伯來到北溝,都是父親最高興的時候。

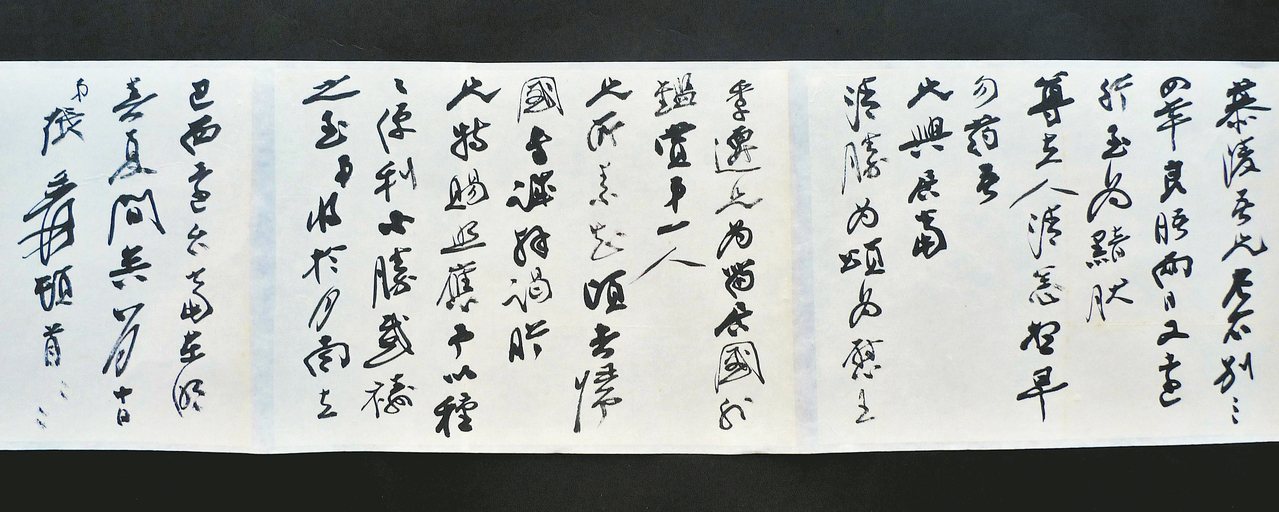

筆者手上保存著一封大千伯於民國48年8月10日,應朋友之請而寫,並由託者親自帶給父親的毛筆信函(圖二),從信的內容即可了解當時大千伯和父親的情況:

慕陵兄左右:別三四年,良晤兩日又遠行,至為黯然。尊夫人清恙想早勿藥,吾兄興展當清勝為頌為慰。王季遷兄為留居海外鑑賞第一人,兄所素知;頃者歸國專程拜謁,盼兄特賜照應,予以種種便利,不勝感禱之至。弟將於月南去巴西,還台當明春夏間矣。

八月十日 弟張爰頓首頓首

這是一封面交信,封面是用一個素白西式信封用毛筆這樣寫的:

敬煩 季遷兄吉便面致 莊慕陵先生 爰拜干

後面是父親用鋼筆補記的日期:四十八年九月二日

王季遷(1906-2003,又名季銓,別號紀千、己千,蘇州人)當時已是旅美的重要古畫鑑定者,也是收藏家和畫商,同時自己又是水墨畫家;其實,父親對王先生其人早有所知,根據父親民國41年9月11日的日記,開頭就這麼寫著:「代彥堂查古書畫上印章,董亦係受王季遷之請求,此人在美國賣中國書畫知識而吃洋飯者……」(筆者按:彥堂即中央研究院院士董作賓先生之號,他也是父親北大的老同學,當時他正與黃君璧先生在北溝點查故宮文物)。看這封信,推斷應是大千先生於1959年回台,並在北溝停留兩日後回返巴西,歸途路過紐約時王季遷請大千伯寫的;顯然當時王先生與父親並不熟識,而且他已打算不久後就要到北溝故宮參訪。

筆者書桌上有一本臺靜農世伯的著作《龍坡雜文》(1988年洪範出版),在〈傷逝〉一篇中對大千先生在北溝時的狀況,有極為生動的描寫:

……猶憶1948年(筆者按:應該是民國48年之誤,因1948年十二月之前,所有遷台文物還存放在故宮南京分院庫房。)大概在春夏之交,我陪他(筆者按:即大千先生)去北溝故宮博物院,博物院的同仁對這位大師來臨,皆大歡喜,莊慕陵兄更加高興與忙碌。而大千看畫的神速,也使我喫驚,每一幅作品剛一解開,隨即卷起,只一過目而已,事後我問他何以如此之快,他說這些名蹟,原是熟悉的,這次來看,如同訪老友一樣。當然也有在我心目中某些地方有些模糊了,再來證實一下。

晚飯後,他對故宮的朋友說,每人送一幅畫。當場揮灑,不到子夜,一氣畫了近二十幅,雖皆是小幅,而不暇構思,著墨成趣,且邊運筆邊說話,時又雜以詼諧,當時的豪情,已非今日所能想像。……

從靜農世伯的憶述中可知,那次他陪大千伯到北溝看畫,已是臺伯率台大中文系畢業班同學林文月等多人到北溝參訪三年以後的事了。

筆者記得當年「洞天山堂」客廳竹骨泥牆的白灰壁上,就掛著一幅大千先生畫的日月潭水墨立軸(圖三),那是辛卯年(1951)大千先生從印度回到香港後,返台遊罷日月潭到北溝時繪贈給父親的。那幅水墨湖景上方空處的題字,大千伯是這樣寫的:辛卯中秋後,來遊日月潭,還過台中造訪墨林仁兄書家,不相見者五年矣,不可無以留念,行篋無佳紙,只得漫寫數筆,即乞 教正 大千張爰

畫題中的墨林仁兄,是父親當時常用的名號;從這幅水墨明潭山水立軸可以證明,大千伯在遠赴南美之前,就已經從國外多次返國,並且到北溝看畫和造訪老友了。

1953年(癸巳)農曆五月,大千先生從阿根廷回台到北溝造訪時,父親特別為老友和同來的賓客(大千先生的義弟張目寒及弟子唐鴻),安排了一次步行到北溝近旁竹仔坑溪後山桐林村去採摘靈芝的郊遊賞花行程。筆者在此之前曾經多次陪父親去過桐林村;五月已是寶島初夏,在快到桐林村的鄉道兩旁,有十幾株高大的鳳凰木,原本青綠的樹冠上已綻滿盛開的花朵;舉目望去,一簇簇殷紅交織著翠綠,充滿了南國的郊野之美。當然從山徑兩旁蔓生著的灌木近根枯莖上,往往也能如願為父親採到好幾支紫棕色的長柄靈芝回來。想必那天他們四位的半日山村賞花與採芝行程,讓大千伯非常滿意並且念念不忘,以致他在返回僑居地後不久,還特別為那次難忘的郊遊,精心繪製了一幅設色山水手卷,裱好後裝在特製的木匣內,並且親自題寫上「桐村採芝圖」的畫名,託人帶給父親。

筆者曾經仔細看過這件手卷作品,一開始在溪畔山腳,沿著一條蜿蜒小徑通往山坳深處,用墨筆畫著幾株高大的樹木,深色樹冠上,再用朱筆點出多撮殷紅色花簇;而在畫卷中央上方的溪谷深處山徑上,則不顯眼地畫著四位身著袍服的文士,一位蹲身彎腰向前伸手採物,二位分站兩旁正在比手閒話,另一位則站在下方山徑上坡轉彎處,只露出上半身,正在仰望上面三人;四人雖然身形姿態各異,卻形成了一個異常生動自然的動態組合,隱隱然成為全圖重心。全畫谿谷連綿,偶見吊橋和農舍,散布在不同的谷峪間;一條崖邊小路忽隱忽現的迤邐橫貫全圖,讓畫面充滿幻化靈秀之美。

這幅〈桐村採芝圖卷〉,後來為父親年輕的故宮同事、書畫家,也是大千先生研究者傅申兄所見,當時就留下極深印象;1991年他在美國華府沙可樂美術館(Arthur M. Sackler Gallery)任東方部主任時,曾特別為已過世的大千先生舉辦了一次規模盛大而且定名為「血戰古人」(Challenging the Past)的紀念展,當時就商借這幅作品到華府參與展出。

1955年教育部邀請在台的多位學者和藝術家錢穆、毛子水、莊嚴、凌鴻勛、黃君璧、潘重規等人組成中日文化訪問團到日本訪問,適巧張大千和溥心畬兩位先生那時也在日本,於是父親和三位渡海到台的藝術大家,還有大千伯的日本友人,便在東京有了一次十分難得的愉快餐敘。

1965年秋天,已經在台中北溝存放了十五年的故宮和中博兩個單位的文物,全部都移遷到台北士林外雙溪的故宮新館;政府同時將兩單位合併,正式定名為「國立故宮博物院」。父親這時升任副院長,距離他1924年初初進入「清室善後委員會」(即北京故宮博物院前身)開始清點清宮文物時,已經有四十一年之久。我們全家是在1966年遷進外雙溪故宮旁新建的職員宿舍,這時筆者和夏生已搬來陪雙親同住;父親仍然讓新居沿用在北溝時的「洞天山堂」齋名。而大千先生則在1969年因一手擘造的八德園即將被巴西政府徵建為水庫,而不得已舉家北遷到美國加州濱海小城卡邁爾(Carmel);先在「可以居」,後來再遷到以海景聞名的十七哩道(Seventeen Miles Drive)的「環蓽庵」,一住又是六、七年。這時他仍然每隔一兩年必作遠東之行,只不過每次回台到故宮訪友看畫,已經是在外雙溪的新館了。(上)

【2017/05/11 10:50:25 聯合報】https://reader.udn.com/reader/story/7048/2455205