莊子,你好:逍遙遊(下) / 蔣勳

關於蜩,關於學鳩

〈逍遙遊〉裡有兩個小小的生物,「蜩」是一種蟬,比普通的蟬小,另一隻小鳥,叫「鷽鳩」。牠們體型都很小,在地面上跳躍,在榆樹和枋樹間盤旋飛躍。有時候兩株樹距離遠一點,一次飛不到,就落在地上,再重新飛。

也許恰好天空高處有九萬里風斯在下的大鵬飛過,地面上那隻小小的蟬,那隻小小的鳥抬頭仰望,看到一飛六個月不停止的大鵬飛過,便笑了起來。蜩與鷽鳩的笑,歷來很不為人注意。不過是一隻蟬、一隻小鳥的見識吧。牠們哪裡會懂得大鵬鳥一飛六個月不停的志願呢?

《莊子》這一段是要用大鵬的偉大嘲諷蜩與鷽鳩的無知嗎?如果從自然生命的整體來觀看,每一種生命都有存在的意義,那也是《莊子》哲學的核心價值吧。

鯤、鵬,是巨大的生物;蜩與鷽鳩,是微小的生命。巨大與微小,是生命兩種不同現象,各有各的存在意義。蜩與鷽鳩可能無法了解鯤鵬,同樣的,在鯤鵬眼中,也可能看不見蜩,也看不見鷽鳩。

莊子的哀傷,是生命與生命之間彼此不能了解的隔閡嗎?然而,一個文化長久以來羨慕著鯤鵬,男性偉大時代名字多用「鯤」、用「鵬」,卻很少看到「蜩」,也很少看到「鳩」。

我們是不是誤解了《莊子》?

我喜歡《莊子》夾雜著寓言和論述的文體。看了鯤鵬和蜩鳩的故事寓言,他開始論述了:

到近郊走走,準備一日的餐食。

走一百里路以外,要準備隔天的糧食。

走一千里路,就要準備三個月的糧食。

莊子很客觀,並沒有比較孰對孰錯。他只想論述一個事實。

他可能感慨「二蟲又何知」?感慨這兩個微小生命無法理解六個月的飛行,但是,或許不是嘲諷,而是提醒:「小知不及大知,小年不及大年。」我們大多時候是「小知」、「小年」,知識有限,時間有限,如果嘲笑蜩與鷽鳩,不就是在嘲笑自己嗎?

然後他說了非常美麗的故事:關於「朝菌」,關於「蟪蛄」,關於「冥靈」,關於「大椿」。

朝菌、蟪蛄、冥靈、大椿

莊子把我帶到陰暗水溝邊,或到雨後的樹陰處,看太陽初升時的微小朝菌。一種蕈菇吧,牠叫「朝菌」,因為早上誕生,很快就死亡了。「朝菌不知晦朔」,這樣短促幽微的生命,只有一個早上的生命,不知有晨昏,不知晦朔,沒有黎明與黃昏,沒有日升日落,沒有月圓月缺。我們知道的時間概念,日或月,對「朝菌」是不存在的。

莊子又把我帶到夏日的樹林,聽一樹蟬嘶,那樣嘹亮高亢。不多久,蟬的屍體就紛紛墜落地上。「蟪蛄」是蟬,是夏季的知了。「蟪蛄不知春秋」,如果生命只經歷一個夏天,就無法理解「春」、「秋」,無法理解四季。

我們的生命可以經歷無數晨昏,也可以理解數十寒暑。

我們因此應該悲憫「朝菌」、「蟪蛄」的渺小短促嗎?

莊子顯然只是布了一個陷阱,讓我們洋洋得意,慶幸自己不是「朝菌」,不是「蟪蛄」。莊子每每在人類得意洋洋的時候,突然把我們帶進無限的時間與空間,讓我們警悟自己的渺小卑微。我們其實是「朝菌」,是「蟪蛄」。生命匆匆,死亡就在面前。我們很難理解比我們生命更長久的時間,我們也很難理解比我們身體活動所能到達之外更大的空間。

我們活在限制之中,無法逍遙自在。

然而「冥靈」呢?「大椿」呢?

「冥靈」在南方的大海中,據說是大樹,也有人說是一種龜,使我想到四神獸裡的「玄武」。牠生命的時間如此漫長,五百年是一次春天,五百年是一次秋天。我們從「朝菌」、「蟪蛄」的哀愍轉過頭來,從冥靈回看,看到自己的渺小卑微。

「大椿」更難理解,它是「八千歲為春,八千歲為秋」。是什麼樣的植物呢?在日本看到許多被供奉的椿樹,大多也只有幾百年。然而莊子又進入神話領域,一個春天是八千年。難以理解的時間啊,像屈原〈天問〉一開始的浩嘆:「遂古之初,誰傳道之?」永遠沒有答案的發問,時間之初是什麼?時間之初以前是什麼?「冥靈」、「大椿」如同「朝菌」、「蟪蛄」,長與短促,並沒有差別,在無始無終的時間裡,都只是匆匆的夢幻泡影。

《莊子》在某一部分和《金剛經》探究的時空近似,也有相似的領悟。

看「朝菌」看「蟪蛄」,看「冥靈」看「大椿」,我們「渺滄海之一粟」,我們「羨長江之無窮」,或許只是自己無事生非的哭與笑吧。所以,飛六個月的大鵬,在蓬蒿之間跳躍的小鳥,都應該有自己的領悟吧。

「舉世而譽之而不加勸,舉世而非之而不加沮」,這是年輕時貼在自己案頭的勵志話,但至今也還做不好,世俗的「讚譽」、「非難」都還蠅蠅擾擾。對世俗的「讚」不動心,對世俗的「非」也不動心,那就是回來做真正的自己了吧。「定乎內外之分,辯乎榮辱之境」,聽不見外面的喧譁,專心跟內在的自己對話。

我還是在《莊子》的引領下看「偃鼠飲河」,看「鷦鷯巢於深林」。小小的偃鼠,過河喝水,很得意,喝了一條大河的水,牠總是忘了:自己的肚腹只有那麼大。小小鷦鷯,住在廣大林中,也很得意,但也總是忘了:身體這麼小,怎麼住,也只在一細枝上。

我當然知道自己是「偃鼠」,肚腹就那麼大;我當然也知道自己如同「鷦鷯」,這身體如何占有,也只有「一枝」?有志飛向無窮無盡的時空,是要從認知自己的有限做起嗎?

「大瓠」和「大樹」

《莊子‧逍遙遊》結尾說了兩個寓言,一個是「大瓠」,另一個是「大樹」。

●大瓠

常常會想起《莊子‧逍遙遊》裡說到的「大瓠」的故事。嚴格說來,不是莊子說的,是他的朋友惠子說的。惠子很有趣,他和莊子常常從不同的角度看問題。惠子得到一顆大瓠的種子,國王送的,告訴他是很特別的種子。惠子拿回家種在土裡,等待種子發芽,長出藤蔓,開了花,結了果。那個時代,瓠瓜可以吃,也可以曬乾,剖成兩半,用中空的部分舀水,當水瓢用。

我記得童年的時候台灣也用這樣的水瓢,家家戶戶都有,放在水缸上。這樣的瓠瓜沒什麼稀奇,家中後院的瓠瓜長老了,剖開來,都可以做水瓢,也不用花錢買。但是,惠子得到的「大瓠之種」有什麼特別呢?惠子等待著,瓠瓜越長越大,大得像一艘船。

惠子開始煩惱了,瓠瓜應該做水瓢,但是長到這麼大,他估量一下,做了水瓢,大概可以盛裝五石的水。五石是五十斗,一石米大約是一百五十斤,五石水少說也是五百斤以上。惠子因此煩惱,容納五百斤的水,這水瓢要如何舉得起來。

他又煩惱,瓠瓜殼並不堅硬,盛裝五百斤水,大概也要碎裂了。

惠子把煩惱告訴莊子,莊子哈哈大笑,他大概很愛這個頭腦單純的惠子。

莊子說:這大瓠瓜,不能做水瓢,何不拿來做一艘船舟,浮於江湖之上。

我讀《莊子》常常為自己悲哀,總覺得不知不覺會被多少現實生活裡「用」的概念綑綁住,無法自在逍遙,心靈真正的自由談何容易。

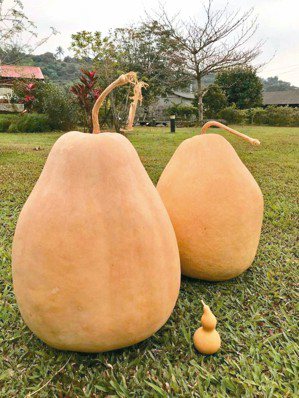

台灣農村還多瓠瓜,用來吃,乾老的內瓤可以用來洗澡,大瓠有一人高,常有人雕刻了做裝飾。朋友福裕替我拍攝了南部農家種的「大瓠瓜」,他說大約有七十公分高,不算最大的,那應該也到一個人的腰部了。

莊子看物,沒有成見,瓠瓜可以是容器,小水瓢是容器,一艘大船也是容器。莊子探究的常常是物理的本質,也是創造的原點。

我們的教育多在是非選擇中繞圈圈,老師是惠子,學生也跟著做惠子。惠子太多,一個民族只好望著大瓠瓜煩惱。不知道教育部長是不是也常常看著大瓠發呆:這樣大瓠要拿來怎麼辦?

●大樹

常常在想《莊子‧逍遙遊》裡說到的那棵被稱為「樗」的大樹,究竟是怎樣的一棵樹呢?主幹臃腫不直,歪歪扭扭,沒法用尺量,顯然不是「棟」「梁」之材,不能拿來做建築的梁柱。連小枝也蜷曲沒有規矩,大概連做個桌、椅、板凳也不行。這樣一棵樹,既不能蓋房子,也不能做家具,木匠看一眼,頭也不回就走了。

莊子的朋友惠子很為這棵樹嘆息吧,唉,這麼沒有用的一棵樹。

我讀書工作總是會遇到名字叫「國棟」、「國樑」的男子,他們被這樣命名,是父祖希望他們「有用」吧!他們不會叫「樗」,因為「樗」是「無用」之材。聽完朋友的嘆息,莊子笑了,他或許偷笑:這棵樹幸好「無用」,若是有用,早就被砍伐去做「棟」、「梁」了,哪裡還會長到這麼大。

積極要「有用」,或許正是一個生命不能「逍遙」的原因吧?!

莊子說,你有這樣的大樹,何必擔心它「無用」?莊子希望這棵樹長在「無何有之鄉,廣漠之野」,可以在樹旁倚靠,可以寢臥在樹下,不必擔憂被斧斤砍伐,被拿去做「棟」、「梁」。

不為他人的價值限制,不被世俗的功利綑綁,莊子哲學的核心是「回來做自己」。

上千年來許多「棟」、「梁」,但是,「樗」太少見了,無用之用,不是只斤斤計較在人間樹立價值,也是超越人的世界,在自然宇宙的高度思考生命的終極意義吧!

莊子難,難在我們無法擺脫世俗價值,回來做真正的自己。

那棵大樹,讓我想到電影《阿凡達》裡的生命之樹。「無所可用,安所困苦哉?」沒有用,有什麼好煩惱?最近是有些煩惱,因為很多人說人工智慧將會滅絕人類。煩惱一陣子,看到一種說法,又高興起來。這說法是:人與人工智慧不同,因為人會犯錯。

我高興起來,因為許多聞名的創作發現的確跟「錯誤」有關,像鯀,這個可憐的治水者,他老被罵,因為到處蓋堤防,防堵水,最後失敗了。他的兒子禹才改用疏濬法,治好了洪水。鯀是失敗者,好像一無是處,是個「無用」之人。有一天在一本書裡讀到不一樣的結論,鯀不斷修堤防的建築工事,成為後來修築城牆的來源。

人類文明不斷從錯誤和無用中修正自己,一開始就設定目的,短視近利,是不是限制了創造力,反而沒有真正的創造可言。

我們期待著「人」與「人工智慧」繼續對話,像「鯤」與「鵬」的相互演化。

莊子的逍遙是自由,也是寬容,對人的寬容,對物的寬容,對看待文明與自然態度的寬容吧。(下)

【2018/07/25 06:19:36 聯合報】